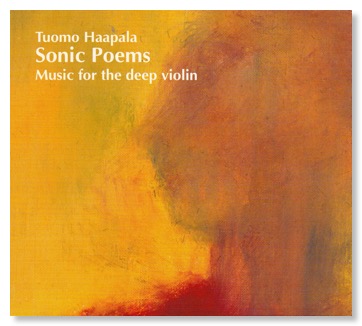

夢枯記008 Tuomo Haapala | Sonic Poems

「Sonic Poems」ー いってみれば、<音による詩>の音楽なのか、<音なる詩>の音楽なのか、という問い。音楽の夢へと突入するまえの数秒のあの空白において、僕がそうしたとらわれた意識のなかにいながらも幸運だったのは、Haapalaさんの生まれた北欧の静けさとはきっと大きく違うと思うけれど、いま僕の住んでいる環境が比較的静かだということかもしれない。静寂な自然にいるほど、言葉の、音楽の沈黙を聴き取ることができるからだ。

「詩」という言葉による音楽への限定によって、言葉の裏側である沈黙と音楽の関わりについて僕は思っていた。聴き通してみて、一曲目の「Scelsiana(Haapala)」が象徴的だった。何度か聴いたが、Haapalaさんの入魂のソロだとおもう。「A piece for defiance and consolation 抵抗(挑戦)と慰めのために。ジョエル・レアンドルに。」とある。イタリアの作曲家、Scelsi も念頭におかれているのだろうか。

表面上は、音の流れと呼吸感が詩へと浄化されていくプロセスが、この曲を大きく上側から規定しているように聴こえる。アルバムの副題で「Music for the deep violin」とあるのが気になったが、まさにチェロのようなコントラバスの音がする。チューニングもヴァイオリン族のCGDAとして五度調弦であるこの徹底ぶりは、かえって清々しく響く。神々しくスカンジナビアの天から音が降ってくる。北欧について僕は何も知らないで書くのだが、オーロラというのはこういうイメージなのだろうか。

音は光と化して冷たい海のなかに入り込んで、寒さという言葉の意味が解体して、寒さという肌触りそのものをもたらし、そのプロセスは逆説的に身体にあたたかさを与えて、身体を癒すようだ。癒しに浸り切らずに、チェロのようなコントラバスの響きをその内部でよく味わっていくと、大地が身体と密接であるのを感じさせるどこか民族的な特異な音のあり方に、耳がとても集中していく。天上で光が色彩を次々に変化させながら、透明な空気を揺らす。長い弦の振動が、あのバイオリンの短い弦の瞬発性よりもかなり遅れて楽器の胴体に伝わる。大きな楽器の胴体の内部の空洞が、その遅れを強調して自然な形で巨大に響かせる。エコーがかかっているようにも聴こえるが、調弦が本来のコントラバスの四度調弦とちがって調整のとれやすい響きにおいても、やはりコントラバスの音の深さに変わりはないようだった。

こうして海のなかに届く最も深い光のレベル、海の深い光の場所で、僕は音を聴いている。この音楽の流れは<音による詩>の美しい形といえるだろう。「Sclsiana」に連続する時間として聴かれるのは、天から差し込んできた音の深いところにある水の流れで、このイメージが僕を静かな心へと誘う。僕はその心で、その場所よりも深い何も見えない海の底をのぞく。心の静けさのなかに同時にあらわれているのが、音と音の間にある空白、この流れを支えていながらも断ち切っている場所に聴かれる沈黙だ。この曲の演奏の最大の味わいは、オーロラのような巨大なイメージが心を空にしつつ、その静けさに沈黙が宿ってくるプロセスを感じるところにあるだろう。

沈黙をうたうことは、<音による詩>の音楽によってはできないだろう。音そのものが詩であるような行為、<音なる詩>の音楽においては、詩である音は深く暗闇を照らし出すだろう。光の届かない深海は、音の光、見えない光に満たされている。光となった音が海水面に入射し、ふたたび深海の闇において光となる、そのことによって闇から音楽が、海の入り口の光のきらめきとは違う場所で響きだしてくるのだ。「Sclsiana」の闇は、たぶん演奏者の意識をこえて、音と音の間にきかれるように感じる。深い暗闇が音ごとに、一回の演奏ごとに経験されて、その闇が洗い出されるようにその都度出来してきた音楽には、死の生々しさが感じられる。闇の沈黙の音が、音が詩そのものであることによって死を生に映し出す。

それゆえに、それが音で埋め尽くされているノイズの言葉の音楽であっても、静寂のなかにただよう割れた微弱な音であっても、この「Scelsiana」のように特別な方法と形に抵抗への意思が一見してみられないような奇麗な音楽であっても、死をもった音楽は、音のなかに深い沈黙をともなっているように聴こえる。その沈黙が深く、言うに言われぬ記憶を呼び起こしながら、いまここの心そのものを照らし出しながら動くのだ。このプロセスは<音による詩>が流れている時間と平行しながらも、ちがう場所に同時的にうごいている。音楽が断続的にありうる、ためらいと断続を含んでいるからこそ、音と音の微細な隙間にも沈黙がよばれる。沈黙は、光のとどかない深い深海であり、その深海にも巨大イカのような見えない生命が脈動して生きているということを、音と音のあいだの闇は、僕に思い起こさせる。

断続的に動く音は一回一回、一音一音、あるいは音の塊ごとに、人間の心への本来的な問いかけとしてはたらくだろう。<音なる詩>の音楽はこのように沈黙へと人間を誘うが、沈黙とは一つの抵抗であり、浄化されなかった何かを、闇の底からの音にのって、いまここに呼び起こしてくる。こうして天からの光を奏でながらも、闇からの、いわば下側から音楽を輝かせているコントラバスという楽器、その響きの底知れなさを、書きながら僕は、言葉という音楽の瓦礫でおいかけ、その音楽を聴いている経験そのものに到底追いつかないと知りながらも、いまあらためて知覚しようとしている。

このアルバムには、ブズーキや、なかには「elk」妖精との対話のような音楽もあるし、様々な他の楽器との共演もあっていろいろな音色も含まれていて、聴きごたえがそれぞれにあるが、<音による詩>と<音なる詩>の混在が時間のなかに無垢に聴かれるのは、第一曲目、それもかなり単純な構成といえる「Scelsiana」だと僕は感じた。他のいくつかの曲は第一曲目の分枝であるように思われた。