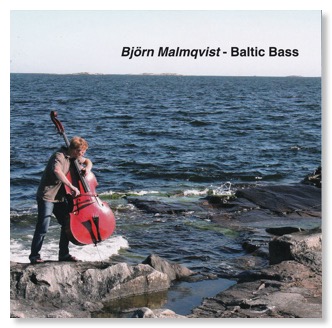

夢枯記015 Björn Malmqvist | Baltic Bass

contrabass solo/cd/nosag redords/2005

å

バルト海周辺の作曲家たちによる20世紀のコントラバス作品集である。バルト海という大きな地理に生きる複数の作曲家たちの語りかけるものを一人の真摯なベーシストが音に紡いでいるのがうれしい。

演奏者のBjörnさんはスウェーデン生まれで、5歳の時すでにダンスミュージックバンドでのダブルベース(big fiddle)の奇妙な音に魅せられていたとのこと。最初はエレクトリックベースだったようだが、あらためてコントラバスにもどってシベリウスアカデミーに留学後、地元のオーケストラの主席ベース奏者を勤められているようだ。コントラバスの可能性について十分に自覚してこの楽器を選んだことがライナーノーツからもうかがえる。フィンランド、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ラトヴィアなどの作曲家のベースのための作品が、どこか重厚な語り口をもって奏でられている。地図で確かめてみるとまさにこれらはバルト海を形作っている国々で、たとえばエーゲ海とも全く音楽の色が異なるに違いない。現代にコントラバスがソロ楽器として世界の作曲家から注目されている一端を知ることができる。

作品はおおむね、決して大袈裟な表現ではないものの、どこか暗い空気のなかにあるモノクロ映画のような映像、ほんとうに何とも言葉では言い様のないような雰囲気ある叙情性が根底にあって、光がどこか黄ばんでいてやわらかい印象を受ける。バルト海の海の独特の青はその光を反映しているように想像する。現代音楽が基調なのだが、一方でそれぞれの国の民族的な何かが聴こえるような気もするし、かといってその独自性が非常に際立っているわけでもないような、バルト海という空間的な文化圏の共通項をなしている響きと、それを弾いて際立たせているBjörnさんの一音の響きを大切にするような姿勢が、このアルバムの大きな魅力をなしているように感じられる。

なかでも僕にとって印象的なのは、最後に収録されているラトヴィアの作曲家Peteris Vasksさんの「Sonata」だ。Peteris Vasksさんはコントラバス奏者でもあってその演奏家としての経験から、「コントラバスがいかに豊かな楽器であるか、またこの楽器の助けをかりれば重要な問題を語ることができる」とこの作品に対して語る。モノクロ映画的な部分もあるが、展開に富んでいても誇張のない旋律のシリアスさがこの作品の輪郭にあって、聴く側にある安堵感とともに緊張感をもたらす。コントラバス奏者であればやりたくなるな、と僕にもわかるような、隣接する二つの弦で響かせる不協和音を用いた弓の濃密な語り、指や弓の木部を用いたピッチカート、ハーモニクス、駒に限りなく近い部分での音など、間をはさみながら時に急展開するように時間が流れる。表面的なオリジナリティを求める安易な意識とはたぶん関係のないところで、だから表現形式は作曲も演奏も一見古びてはいても、演奏者としての感覚を出しゃばることもなく堂々と駆使しながら、必然性をもって説得力のある音楽をつくることの意義を感じる。身体の明快さのようなものがあらわれて聴き手の身体に伝わってくると、その作品の演奏はその都度一回性のものとして決して古びることなく新鮮に聴こえるのだろう。小さい音、微かな音の響きの差異によってこの耳が音楽に集中しこの身体が生きはじめる。ちょっとした音と音の違い、間とダイナミックな空間的変化が聴き手への心理的効果を発現し、精神的なうごきを生む。小品だが、このSonata(Monologue、Fantasty、Toccata、Melody)は広いバルト海の世界を小さな音楽に映し出し、これを象徴するように静かに終わる。

音一つ聴こえない静かな夜中で、朝の柔らかく輪郭のない光が差し込んできた。コントラバスの音は深々と響いて、夜中の眠たさもあったけれど、アルバムの最後まで僕の耳は集中していた。アルバムの余韻のなかで、もう10年以上前になるが、撮影旅行中にあの辺でバス事故で亡くなってしまった写真家の関美比古さんが発表していたラトヴィアやポーランドあたりの写真の記憶、そして彼の姿がこの眼の奥に蘇ってきた。さきほどモノクロ映画的と書いたのは、どこかで彼の写真の印象が今もよぎっているためかもしれない。このアルバムを聴き始めるまで、全く彼のことは脳裏に浮かばなかったのに。音楽が誘う様々な記憶は偶発的に思えることも多いけれど、よくしてみると腑に落ちる必然だったりもする。Peteris Vasksさんの曲が、現実の多極が混在して織られるようにすすむ音楽でありながらも押し付けがましさのない、その多様な刺の隙間から彼の記憶が生じてきたようだ。音楽は演奏と聴き手の対話がアナクロニックに熟成され音による対話をこえだすと、幻の世界からの使者のように聴こえてくる。彼がこのアルバムを今日、この手に握らせたのだろうか。彼はまだ写真を撮りたくて、バルト海の光のなかを彷徨っているのだろうか。もう二度と出逢うことのない朝、いつものうぐいすが鳴きだした。一日がまた始まる。