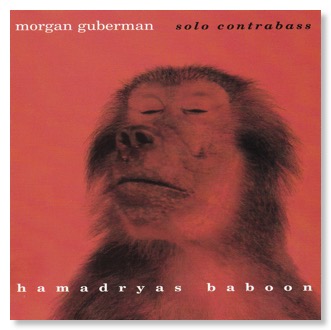

夢枯記039 Morgan Guberman | Hamadryas Baboon

contrabass solo/cd/rusted blade music/bmi/1998

【Yumegareki 039】

Relaxing my ears, I open myself to receive the sounds surrounding us. That is to bring up the remaining pieces of our animalistic senses, perceive the sounds, and bring them into consciousness. When I consciously perceived the sounds, they were gone. But then, the silence created between the sounds was filled by the words that appeared out of nowhere.Without realizing it, an enormous amount of time gushes out from here, right at the moment. It makes me feel nostalgic, bringing me back to the distant past. That was when humans began to acquire words by vocalizing the sounds. I wonder what kind of music the humans played.

Music expressed through our vocal energy and breathing might not have any objectives or intentions unlike that of the contemporary world. Voices repeated by animals, sounds in the nature, and the natural voices of human beings must have been combined to formulate the music. I don’t know when the human mind began shaping the form, but it might have started with the presence of music in a form of abundant animal-like carnal voices that were constantly changing or in the group rituals or in an expression of emotion or mind. In old days, a variety of music may have resonated without any constraints of words, philosophy, aesthetics, nor forms. Then, words extracted from the voices might have expressed certain meaning, controlled the fertile music, and confined the innate richness of the sounds.

This album and especially the latter part of voices are entertaining and interesting because it sounds like the voices are passing through the time to become music, just the same way as the evolution of human beings from monkeys. Without going through the filter of our thoughts, it tries to escape from the preconfigured music that objectifies the monkeys via words. I can hear the trace of that attempt. I also feel an animalistic destiny of human beings. It is a kind of grief that humans cannot reach a certain level even with the highly sophisticated words, were it not for music. This album projects directly to our hearts a sense of sublimity that is possessed by human beings as animals through inner voices of Hamadryas Baboons.

In this present time, it seems important to recombine music and words that are detached from the voices and restore the natural sounds. It is said that the ancient Egyptians worshiped Hamadryas Baboons. In a different context, the words, Hamadryas Baboon, may imply a mystic power. Just leaning toward these words and continuing a minute variation of each sound, tone and interval, the spirit of Hamadryas Baboon may emerge in a mirror of music. I am dreaming of the potential of such music, wondering whether modern humans need to feel fundamental and natural music and its depth.

----------------------------------------------------------------------------------------------

今回はまさしくこのジャケットに共感して選んだ。Hamadryas Baboonはマントヒヒのことだ。古代エジプト人はマントヒヒを崇めたというが、わかる気がする。いまここにいることに相も変わらず不思議な感覚をいだく。これも果てしなく起こってきた地球規模の環境変動と幾多の偶然の結果だ。進化とも退歩とも特にはいえない大いなる変化があるだけで、善悪も何もかもすべてを含んだこの世界にどこか畏敬の念を抱き続けるのはなぜだろうか。

環境のバランスが崩れ生物の多様性が失われれば、意外なところから天敵が出現する。人間だけの話ではない。畏れや予兆は本能的に絶滅を恐れたり死を受け入れることと無縁ではないだろう。言葉によって他を傷つけたり傷つきやすい自分自身の内部の、けがれのない動物的崇高性を古代人はマントヒヒに感じ取ったのだろうか。言葉の統制を経由しないような動物的理性や直観をもってマントヒヒを人間自身の鏡とし、世界に救いを求めたのだろうか。人間は言葉をもったが、それ故にかどうか、世界への祈りは絶えることはない。

このマントヒヒの顔写真は、まるで音楽や能面のように僕自身の今を照らしだすようだ。知とそうでないもののあいだをユラユラとうごくのは、音楽を遊ぶことのように楽しいことのように思えるし、何かを信じて祈る行為にも通じる気もして、感情の起伏が以前に比して妙に少なくなってきているにもかかわらず、何かを想ってみたくなって夢枯記を時々書きたい気持ちにかられる。

内ジャケットにはベースを弾くMorganさんのストロボ写真と、ベースの単純なイラスト、そして時計の機械仕掛けがのせてある。Composition(I)〜(VIII)まであるが、多分に即興に聞こえる。即興にあえて<Composition>と名付けているアンチテーゼであるような気もした。Composition(III)とComposition(V)は防空壕のようなもののなかで録音されているという。何か意味したいところもあるのだろうか。

癒しの音楽ではないし聴くのにも体力を要したのだが、真剣にマントヒヒと対峙して音を出しているようにきこえて、ありそうでなかった感じのする、とても面白くて良い音楽だった。いまの僕自身の好みだったのかもしれない。現実社会や仕事におわれて疲れ切っていたのもあるが、昨晩これを聴いて妙に眠たくなって寝てしまった。何か勘ぐろうとしてしまったが、このジャケットと題名を掲げた行為に、すぐに人間的な意味を持たせたくはなかったのもあって、昨日聴いた直後はなかなか言葉を書き出せなかったのもある。

今日も朝5時に寺の鐘が遠くで鳴る。目覚める。虫が鳴いている。夜のざわめきなのか、音が遠くから微かに聞こえてくる。やがてそれを<音>と意識しだす自分自身に気づく。そこから離れられないのは、人間の言葉の意味の力によるのだろう。音を受け入れるありのままの状態の感覚は、たとえば道元をいくら読んでもヒントになる知識は増えるけれども本当にはわかったことにはならない。道元なら道元をきっかけとして何となく身体のどこかでいつも気にして練習していると、あるときある瞬間に、ああこれだったかと、いまわかっていたのかもしれない、と気づく。それを過去に向かって追いかけてもしかたないので、しばし耳を澄ませていると、いつのまにかどこかから音が現れ、音が消えていく。こうして書きながら夜がだんだん明けていく。

そういえば目覚めたばかり、夜の無の音の波長のなかから微かにもれてくる鐘の音がぼんやり聞こえていたとき、寝ぼけ眼のなかで僕はサルのようになっていた。良い時間だったのかもしれない。僕はこのいま、いまにも思わず哲学してしまいそうなサルなのかもしれない。僕にとっての音や音楽というものは言葉に少なからず呪縛されているものなのだろう。言葉やテクストが音楽をしばる、逃れようとすればますます縛られる。こうなると、聴く、聴くはめになる、聴かなければならないというふうに音楽に接するのはむしろ野暮ったく鬱陶しい。

耳を柔らかくして身のまわりにある音を自然に受け入れる。言葉にできないが、いわば人間にまだある動物的な感覚のかけらを拾って音を受け入れて、これが意識にのぼる。それでも意識化したときにはやはりもうそこにその音はない。この音の空、音と音のあいだを言葉がどこからか埋めつくしてくるように、いまここから途方もない時間が流れ出して、ホモ・サピエンスの音楽、そんなものがあったのだろうかとちょっと想像してみたくなる。

社会生活をしていれば何らかの感情や思想はいやでもできてくる。思想が意味を超えようとする試みは、過去にも現代にも様々にある。こうしたとき、ときに脳裏にちらつきだすのは人間の最も古い祖先の音楽がどうあったかということに最近の興味はなっていて、犬山にあるモンキーセンターの猿たちをしばしばみていると、いわゆる進化論の周辺やサル学にもひきつけられている。

ホモ・サピエンスの誕生はやはり、徐々に言葉の獲得というものといっしょになって始まったのだろうか。猿人のなかで、やがて言葉を獲得して来たものたちが生き延びやすく、世界を支配しにかかったという可能性は想像に難くない。顔の表情筋に複雑な多様性が生まれ、初歩的な意思伝達が可能になり、集団的な狩りや新しい道具を使う知恵は、情報の共有や世界を意味化する言葉から発達し、徐々に徐々に行われたのかもしれない。

ネアンデルタール人は本当はホモ・サピエンスの先祖ではないらしいが、死者の埋葬をしていて、死者に花を添えていたともいう。脳の大きさの発達のわりには言葉を持たなかったことで生き延びれなかったという説もあるようだ。お盆休みに訪れた札幌芸術祭の作品の一つにもあったが、ネアンデルタール人も石器を初めて発見したときは何やらスゴイものができてしまったという感じで、現代人がスマホに熱中するかのごとく使っていたことだろう。それに批判的な態度を示すネアンデルタール人もはたしていただろうか。

さらに祖先を辿れば、地球規模の環境の変化によって生存をかけて変化してきた生き物たちの歴史になる。進化というのも一つの見方に過ぎないが、そこには猿人よりまえの、針葉樹よりも背丈の低く横に広がる広葉樹林を器用に渡り歩いた猿たちがいる。猿は木を渡るために距離感を正確につかむ眼を手に入れたともいう。猿たちのまえは、地上から外敵から身を守るために木に登った哺乳類がいて、その前には世界を征服しようとしていた鳥類との生き残りのたたかいがあったともいわれる。そのとき鳥類が支配していたら人間はいないか、空を飛べる人間のような生物がもしかすると誕生したかもしれない。そうしたらどういう音楽ができていただろうか。

空海の『声字実相義』のなかででてくる「内声の文字」のように、かつて生きるものの声のエネルギー、呼吸とともに発現される音楽は、今では当然のように音楽の著作権とか個人の名前といっしょに音楽を世界に刻み込もうとする作曲譜面のような形式や、明確な目的や意図はもたなかっただろう。動物から連続している声、世界の音響や人間の内声が音楽というものにもつながって導かれたにちがいない。心というものの形成もいつからかわからないが、まずは動物のような瞬時に変化し続ける豊かな身体の声が初期の人間にも変わらずあり、集団的儀礼や自分にもよくわからない感情や心の発露としての音楽があって、はるか昔は今ではもう想像もできないほどの、哲学や美や形式にはとらわれない豊かな音楽が鳴りひびいていた可能性も確かにあるのかもしれない。

このような勝手な現代人からの想像も、相も変わらず言葉の解釈的産物で、だから想像は面白いし時に真実に迫りうるということもあるし、言葉から本当に離れられる音楽は今になってありえないといっても過言ではないのかもしれない。言葉というものの検閲に呪縛されながらつくられプロデュースされた音楽を聴くのは、とりわけ今はどこか疲れてしまうし、いわゆる<反音楽>を言葉や音楽自体で表現するのもどこか違うように思えるが、このアルバムでは、最後の方のヴォイスなどは猿から人間への変化そのものを示す、つまり声が音楽になる時間を通過しているかのようにきこえてくるのが楽しく、興味深くもあった。

どうやら演奏家の意図をこえたものをわざわざアルバムに主体的に聴こうとせずとも、そうしたものが音の聞こえからまわってやってくるように遠くから自然に聴こえだすような、音楽というものの豊かで多様なそもそものあり方や働きというものに、この意識がいま行きやすいようだ。音楽をつくる背景に何らかの思想的意味があったとしても、思想の厚さを超えだすような声としての音楽がそこにあれば、聴くこともできるし、今朝聞いていた鐘のように、聴くことからはなれて、思想から離れた音自体をぼんやりと聞いていることから何かを想うこともできる。いずれにしても想うためには言葉が要る。

このアルバムも何らかの思想や試行錯誤や人生経験がなくてはできなかっただろう。あるいはMorganさんは動物的な何かを生涯の音楽のテーマとしているのかもしれない、と思わせるほどの入れ込み方だとさえ思われて敬意を表したい。ただ僕にとっては、このアルバムでは音楽は人間の内側にあるサルというもののイメージ表現よりも、音楽自体が内側のサルそのものを目指したものであってもよいだろうと感じられる面もあった。人間からみた猿という思考のフィルターを離れてサルをイメージした言葉の音楽からいかに逃れるか、それは人間自身のなかからサル的なものを捻出しなければならないのだろうが、その努力の跡も聞こえはする。しかしそれには、難しいことではあるが音をサルとして対象化してはできないのだろう。おそらく端から見ているサルのイメージとはずいぶん異なるはずで、事はそれほど単純なものでもないという感じもしてしまう。

個人的な感覚にひきよせてみるなら、たとえば、音楽を奏でるということはいかなるときも原始的行為を常にはらんでいるという前提を信じ切ってみることからはじめてみる。とくに色々な方向に考えが及びすぎて全くらちがあかない今の状況では、一つ一つの命題について曲を構成しイメージや意図を表現することよりも、一つの音に命題に関わる総体的な身体を閉じ込めることによってむしろ時空がひらけて砕けだし、割れた風船のなかに充満していた空気が辺りに流れ出していく気流、シャボン玉の動きのような音楽の状態をつくる方が、僕自身の身体にとってはたぶん好ましい。

一見同じ音楽に様々な角度から命題だけ与えて、音ので出しや消え入り方、音色の展開を無の複雑な<あるがまま>にして、音に命題を対象化せずに、音の自然な豊かさや多様さ多彩さを信じながら、命題を間接的に浮かび上がらせていくような音楽を夢想しだすと、実際そういうものに行き着く。

たとえば「Hamadryas Baboon」という言葉の命題を一つとって、それについての対象化した音あるいは解釈的な音を出すのではなく、一つの音とその音色や音程のわずかで多彩な変化を続けていれば、言葉の魔力のようなものに身体をのせるだけで、様々な光に照らされた七色に輝く音のシャボン玉に、マントヒヒの霊が古鏡のごとく映ってくる。かえってそういう可能性がでてくるのかもしれない。声から解離した言葉と音楽を再結合させ、自然な聞こえの状態を回復させることにつながる可能性はないだろうか。

先日は京都のバルテュス展に行き、ついでにとなりの動物園でゴリラと対面したのだが、あらためてその存在感には本当におどろいた。マントヒヒも極めて魅力的な見た目の容姿や色艶もあってか、古代エジプト人が神聖視したように、みていると実に神々しく畏れ多くもある。人間から距離をとる態度は、こちらを注意深く観察し、束縛された環境のなかで適切な関係性を本能的な知によって計っているかのようだ。実に理知的で神々しい。

何といっても、このアルバムは動物として人間にも備わっているはずの気高さが、マントヒヒという存在を通じて人間の心へ投影された音楽のあらわれかもしれない。その畏敬のようなものが思想を超えて、音を聞いているなかにアルバム全体を通じて聴こえだしてきたのが非常によかったと思う。言葉を磨いてもできない領域、思想や美の概念や人間の倫理を離れた、音楽にしか現れ出てこないような、ある種の悲哀感にも通ずる人間の動物的な定めのようなものが感じられたのだろうか、演奏者自身の内側にあるその名付けえない感覚によってこそ、僕自身どこか救われた気がした。音楽の初歩的で自然でもあってそれだけに深くもある形が、現代の人間の心には必要なのではないだろうか。