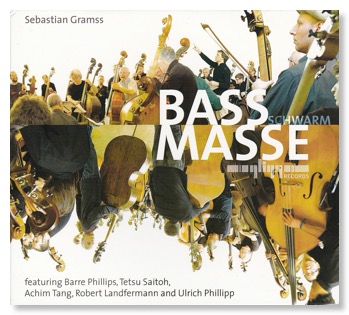

夢枯記022 Sebastian Gramss | Bassmasse

55 contrabasses /cd/gligg records/2012

http://www.sebastiangramss.de/

【Yumegareki 022】

Within a tone cluster of the overwhelming contrabass, I sensed a refreshing passion and spirit of more than 50 bassists gathered in a hall. For some reason, it made me feel good, invoking a sense of stylishness, called “Iki” in the Edo period in Japan. A community that preserves individual uniqueness moves with intense presence through the shadow and accentuates the process of music. It implies that the shadow is not just a concomitant to the light but rather supported by its own unshakable affirmation. The shadow seems to have a hint of death. “BASSMASSE” was born as “BASS,” a shining individual, and soared through the death sharing community. Rather than leading a premeditated life as a shining light, the shadow lives while listening to the world. This “BASSMASSE” album manifests a temporal horizon of another invisible light standing out dynamically through the musical instrument called contrabass.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ジャケットの多くのベーシストの写真におどろく。できたてほやほやと思われるこのアルバム、ちょっと待ってからともおもっていたけれど、到着するや、我慢しきれず聴いてしまった。BASSMASSE、50人をこえるベーシストが一堂に会して録音した画期的なアルバムであり、歴史的な録音といってもいいのではないだろうか。Sebastian Gramssさんが中心となって作曲、編成されているようだ。

わが「セバスチャンコレクション」には入っていないが、コレクションを譲っていただいた当人のSebastian Shaffmeisterさん、Shaffmeisterさんを僕に紹介してくださった齋藤徹さんも参加されているアルバム。思えばこの録音は、僕個人にとってみればこの夢枯記の母体となる場だったわけだ。それだけで、僕にとっては感慨深いものがある。こういうものを制作できるコントラバス界の土壌というものも、本当に敬意に値する。

ソロベースをこれまで聴いてきた僕の耳で55人ほどのベーシストたちの合奏をいきなり聴くわけだから、その音楽は量的にも質的にも、この耳に全く違って聴こえた。録音レベルも全体の統一感を崩さないように配慮され設定されているように思われ、ベース音の全体が一塊となって聴こえてくる。そこに別種の質感がある。個々の細かい音の感触はボリュームを相当あげないとなかなか聴き取れないが、ボリュームをあげると、かなり頑丈に床鳴り対策をしているにもかかわらず、全体が轟音となって響く。まさに圧倒的なベース音楽。

一塊になっている音楽のなかの微小な個々の音、それも本当は一つ一つがコントラバスのあの音なのだが、その個々の存在を想像していくと、いわゆるオーケストラのような機構のもたらす音楽的な質感からは何かがずれて、立体的にはみでてくるようにきこえてくる。音を共有しながら一つの作品に向かって表現するということではなく、むしろ「個々の差異を分有しながら動く共同体」といったらいいのか、その響きはこれまで聴いたことのない感触を僕にもたらす。作曲として表現された現代音楽とその解釈的演奏という趣きではないし、シリアスに聴こえる部分も多いが、才能ゆえの音への執着的あるいは偏執狂的な病もないだろう。むしろ圧倒的なコントラバスの音塊のなかに、演奏者たちの清々しい熱気と心意気を感じ取ることができて、なぜか江戸の粋を思い起こして気持ちがよいのだ。でも、そんなことですますわけにもいかないか、と思う。

自然からデータをとり、空間的に見える形に配置して近似的な回帰直線をだして、それを視覚的に見える線にひっぱってひいて、その直線からはずれた点たちを直線の側からとりこみ、あるいは棄却して、均一化し自然の合一的な記述をするような態度ではなく、自然のランダムさをプロットした時点で、その一点一点から抽出される回帰直線が視覚的にイメージされながらも、実際は平面的な線をひくことをせず、いわば立体的、時間的、身体的に、聴覚的な動きの影線がひかれていくように、自然に対して自然に人間が参加していくような音の創造のあり方もあるだろう。このとき紙のうえの記号的なものはプロット的な存在にすぎず、演奏は楽譜を契機とした音楽へのプロセスとしてある。直線化しきれない余剰と余白における身体的な個々の点たちは、そのプロセスのなかにおいてこそ生きつづけることができるし、直線化する道筋を立てる者も、そのプロセスのなかに同時にいることになる。こうしたプロセスとしてのあり方をこのアルバムから大きく感じる。そしてプロセスとは見ることの観察よりもまず聴くことによってこそ身体に浮上し、プロセスとは光のない闇、あるいは圧倒的な影を通過することなのかもしれない。

こうして、このアルバムの音は、時にはあまりにもスリリングに動いていってどきどきするほどだが、それでも音楽が輝く光のようには決してみえてこない。だがそこになにか強烈なものがある。僕はそれを探しにいくのだが、そこは闇のなかなのか、なにかの影なのだろうか、いや少なくとも暗い闇ではないし、光と物質あっての影でもない。闇と影自体がそこにあり、それもある揺るぎない肯定性に支えられているように聴こえてくる。音楽と、音楽の聴き方の関係がある一線を越えるといつも感じられてくるのだが、この音が肯定しているのは究極的には「死」だろうか。そしてその影、その背景に歴史的なものが大きく感じられてくる。

単純にイメージされるような暗いものとしての死ではなく、かといって儀礼的に祭り上げる祝祭的な死でもなく、他者の死をとおして分有されてくる共同性と、そういう共同体を自ずから肯定する意識と無意識がはたらいているように聴こえてくる。適切な言い方かどうかはわからないが、西洋が西洋を越えようとしてきた結果としてでてきたもの、あるいは西洋的個としての人間が自分自身を越えた段階に目指された音楽という感じがしてくる。ある意味においてこの試みはいま、自然発生的といえるのではないだろうか。

思い出したのは、作家でチェリストでもあるというパスカル・キニャール氏が、いますぐに引っ張りだせないが、「さまよえる影」という本で、たしか光の輝きについて書いていたことだ。詳しくは思い出せないし僕のいまの記憶からの勝手な解釈でしかないけれど、音が輝くと言葉でいうとき、音はみえている。しかし見える音は消えるとみえなくなる。そうではなく、そもそもみえない音とはなんだろう。それはまさしく聴こえてくる音だ。聴こえてくる音は聞こえなくなっても聴こえつづける。大袈裟に言えば、蹂躙された大地を受け入れることによって、それを謙虚に肯定しながら大地をもう一度眺めてみる。だが大地はそこにもう本当にはないのだった。大地は光に照らし出されて見えても、耳を、いや身体を澄まして大地から聴こえてくるものは、決してみえることのない光だろうか。

今回もそうだが、その光を聴き取り、みなくてはならないと折に触れて思う。このようないわば「みえない光」を聴くことは何処から可能なのだろうか。其処は、空間的に宇宙から大地を俯瞰するというのではなく、もはやここにいたって大地への大いなる回帰でもないのかもしれない。おそらく、大地のそこここに充溢している大地を逸脱し支えてきた宇宙的時間に生きていくことだろうか。大地を支えてきた「BASS」としての個の人間の輝きとしての存在意義から、他者の死を分有する共同体として飛翔した「BASSMASSE」の空間は、大地を聴くためのもう一つの時間的地平でもあって、いわば、パスカル・キニャールもたしかこう言っていた、勝つ輝きも負ける輝きもない、光の輝きをみることのないような、聴くことの地平に生きるということなのかもしれない。それはいわゆる新しい形としても存在しうるだろうし、同時にとても古くもある地平だ。

音楽の音楽たりうる支えは、みえない、存在するかどうかわからないもの、ありえないものを聴くことなのだという確信が僕のなかで深まっていく。それは洋の東西をこえているような気もする。アルバムを聴いて、コントラバスという得体の知れない低音を吐きだす楽器の現代における最大の魅力は、この一点としてあらわれてくるように感じられた。