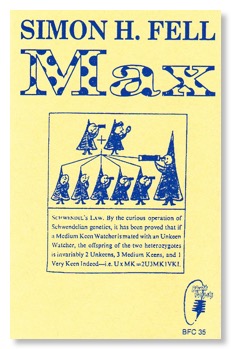

夢枯記020 Simon H. Fell | Max

contrabass solo/cassette/bruce`s fingers/1991

【Yumegareki 020】

Exploding and drawing spirals, the sounds moved up and down toward the final beautiful ballade. After listening to the music, I was on a quiet shore lit by the soft evening light. The opposite shore was covered with a tacit but dynamic verdant green, the beautiful mangrove of the Iriomote island.

Music invokes a long forgotten youthful sensation conjured up from the memory. It can even be said that music is something illuminated by the wonder of time, indirectly looming out things that can never exist in the past, present, or future. It moves as if it were a mirror of time. By throwing the music up into the vast space-time, music gets the focus inside the body paradoxically. This seems to deepen the meaning of existence.

----------------------------------------------------------------------------------------------

時にうなり声を上げながらピッチカートで進行するフリージャズ・インプロヴィゼーションといってもよいだろう。チャーリー・パーカー、チャーリー・ミンガスの曲を前半と後半に1曲ずつ含み、オリジナルの選曲。指先で強く指板を押さえつけるというよりも、弦高を低めにして指先をはねやすく動きやすくして、弦と指板とのアタックの振動を強調し、指先に力がたまり蓄えられていくその力の方向と、演奏者の音運動への意識の力の方向が螺旋をなしていくようにからまっていくと、指先にその意識が絡みとられて音の線の太さを増しながら音楽が未来へ押し出されるように連続していく。そうすると,一見呼吸に余裕がない感じもあるが、激しく苛烈なスピードある動きと息詰まるような表現形態になるのだろう。僕にもこの音楽はよくわかる気がしてきて、どこか懐かしい思いで聴きはじめていた。この音楽の内部に、いや、僕の人生のある部分に音楽を通して入ることができるようだった。アルバムの夢はこうしてすぐさま青年期の自己回想に突入していったので、そのことからそのまま書くこととしよう。

いまはこんなふうにまったく弾かなくなったけれど、このアルバムが録音された1991年は、僕が二回ほど受験浪人して、目指していた地方の医学部入学をいったんあきらめて、とりあえず選択肢の広い大学に入ったばかりで、音楽や写真で将来やっていこうかとも内心おもっていたころだ。ミンガスやヘイデンや、アイラーなどのフリージャズに傾倒していて何となくでも感触をさぐっては想像し真似ていたし、フリーの要素を自分なりに加えてやろうとしていた。コントラバスの弾き方の基本もなっていなかったが、ずいぶん爪を割り、指先から血を出して弾いていた。世の中に対する鬱憤と反骨精神も人一倍あってかなり内発的だったけれど、たぶん端から見ればあからさまにそれがみえただろうし、薄汚れた軽薄な精神や自己欺瞞も露呈していたことだろう。だが、大袈裟になるけれど、苛烈さや激高した思いのようなものを越えた幻想と言ってもよいかもしれないが、ありえない理想や過度な内部調和を心底求めていて、そのために激しく弾くことが必要だったのだと聴きながら回想していたようだ。どこか暗い闇にいても絶対的に希求的であって、それをこえた調和的世界への表現と志向性が芽生えて、コントラバスを夜を徹して弾いた朝、こうした意識の果てに最後には心をなだめるように落ち着いた曲を、精一杯心を込めて弾いていた。そういう記憶も蘇ってくる。こう書いてくると恥ずかしい気がするけれど、音に一種の破壊のすえのユートピアをいわばロマンティックに夢みていたというのが正直なところかもしれない。

このSimonさんの録音の最後に「Ballad for Io」と題された自作の、心のあらわれるような音のきれいさのないとても美しい曲があるが、ここに向かってSimonさんの音楽が炸裂しながら螺旋を描いて上昇し下降しながら動いていく。僕は最後には、夕刻の柔らかい光に照らされた川縁に立っていた。それはただの静かな岸辺であったが、向こう岸は西表島の美しい躍動的なマングローブの緑で満ちているのだった。

この夢から思うのは、音楽によって、記憶の懐(ふところ)のようなところから今に通ずる感覚、「全く忘れていた感覚」がいまここにまだ、まさにこの身体に生きているということを再度認識し、その若々しい感覚を取り戻すきっかけがあるということにやはりなってくるだろうか。単にこれは、以前やっていた感覚に似た過去の時代感覚の擬似的な復古だけではなく、それだけでは説明がつかない生々しい感じが多分に含まれているとおもう。そしてその忘れていた感覚はさらにたどっていくと、どこかでもっと奥の、「ありえるはずがない感覚」に通じている気がしてくる。音楽を支えている身体が不思議な動的空間のなかにあり、音楽という生き物が時間が蘇生してくるための何者かであるということを仮にも想像しなければ、このような感覚の目覚ましい蘇りは言葉で語ることはできないにちがいない。そして蘇生の身体的感触、その成り行きとその様相は僕個人の人生に全くとどまらない大きな領域の問題なのだと、いまはあたりまえのようにはっきり思える。

アルバムからは離れてしまうが、特に最近、僕は、日本という国の抱えてきた事情、歴史、歴史観等々について考えるために、気分も滅入るのだけれど、真っ向から勉強せざるを得なくなった。疲労回復のために眠る以外は主にそのことに休みの時間を費やしている。というのもあって、歴史的身体という広い時空から音楽の身体を捉え直してみることで、音楽する意味の領域も非常に拡大するし、逆説的に自己を通じてある一点に向かって行為が深くなるという実感を、東京を離れてから持ち続けて今日があるのだということを、このアルバムを聴いてあらためて意識に映すことができたのが救いかもしれない。

この多様な時代に感情的思弁やユートピアへの希求的妄想、あるいはグローバリズムへの反動や、政治的現実主義からも距離を置きながら、自己を通じた観想点のようなある身体的一点に向かうすべての過程 ー音楽を聴くこと、写真をみること、患者と限られたわずかの時間で話すこと、本を読み勉強し考えることなどー その一つ一つに、何らかの価値と意味を一つ一つ見いだしていく作業も大事であるだろう。ある身体的一点とは、いまここにすら不在であり、未来にも過去にも不在であるような、ありえない非在であるかもしれず、だからこそ継続性もあるのかもしれない。

しかし、記されることが決してできないただよう音楽の質感のようなあいまいなもの、歴史に決して措定されないからこそ音楽の身体を通じてあらわれてくるもの、それが大いなる時間というものの音楽を通じた「いまここ」への照り返しであって、音楽が、まるで道元の「古鏡」のようだが、それ自身が非在でしかない目の前の写真にとっての撮影者のように、いまというポジを生み出したネガのような得体の知れない不在として存在しつづけていて、音楽という動きが、不在、あるいは非在を間接的に浮かび上がらせるための動く鏡であるようにみえてくる。その鏡は特に近代的枠組みと思考方法においては本当に存在するかどうかすらあやうく、かといって存在しないとも言い切れないような領域にいまあるのかもしれないが、表現形態や能動受動の方向はさまざまでも、その鏡の励ましをそこはかとなく感じていることは、たぶん積極的なこととしてあるにちがいない。宗教や哲学思想とこの現実の生の今日的な接点も、その行きつもどりつのあいまいな動きにあるのではないだろうか。そんなことを考える。

重なる疲労により自己回想が過ぎたようだが、さて、これはコレクション唯一のカセットテープ。自己回想に便乗して書いておきたいことがもう一つ。友人のピアニスト、浦清英さんが数ヶ月前に我が家に遊びにきたときに、うちではカセットがもう聴けないな、とぼやいていると、東京に持ち帰ってとりあえずCDに起こすよといって送ってくれ、丁寧にジャケットまで写真フィルム印刷して作ってくれて、いまこうして家で聴ける。浦さんはいまだカセットでも音楽を聴いているらしい。彼の自宅にもかき集めた生テープが引き出しにたくさんしまってあった。彼は、いまポップス界で重要な音楽家の一人となり、高校からの旧友なのだが、当時、僕にベースというパートを請け負う責任とジャズ、あるいは即興への眼を開かせてくれた高校時代からの恩師でもあるし、写真もやっているので話題に事欠かない。あの当時は渋谷毅オーケストラを時々一緒に聴きにいかせてもらって、川端民生さんのベースラインをコピーしたりその感覚をエレキベースで真似たのを思い出す。尊敬していた川端さんも2000年頃だったか亡くなってしまったときいた。この夢枯記のセバスチャンアルバムコレクションを購入するとき、ぜひ譲ってもらって聴いてみればどうだ、と東京で久々に飲みながらすすめてくれたのもこの浦清英さんだ。