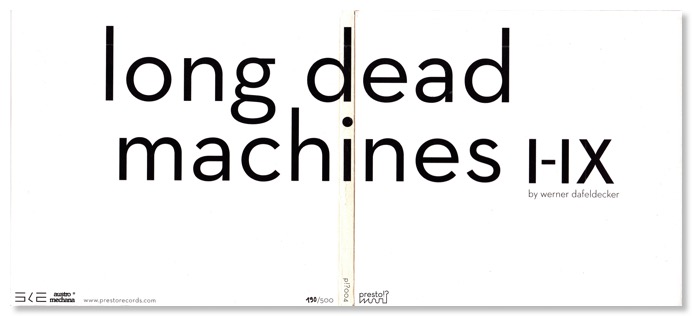

夢枯記043 Werner Dafeldecker | long dead machines I–IX

contrabass solo/cd/prestorecords/2008

http://www.dafeldecker.net

タイトルが「Long dead machines」とあるが、ほぼ楽器をわずかに叩いたりこするだけの音が続く。たぶん弓だろうが木の棒切れがベース胴体をさまざまに当てこするような、機械的な音がただ単調に展開されていく。無機質な繰り返されるベース胴体の音のまま途切れるように終わるから、どこかしら不安になるような消化しきれないものが残る。この後味の悪さ、気持ち悪さのようなものは意味付けしないほうが良いような気もするが、人間はこうした漠たる不安を直視できないと、何かしら言葉で意味づけしないといられないところもある。空の宙づり状態に立ち止まっておくこともまた難しい。そうして書き始めた。ややもするとワープロのキーボードを叩く音の方がまだ人間らしく聞こえてくる気もしてくる。

しかし、機械的な繰り返しのなかにも、労働者が機械を手にもって働き続けながら器具を操るような、演奏者の慣れた手つきが次第に感じられてきてはいた。抽象的な演奏者の意図やメッセージを言葉で解釈しようとする脳の活動と、その手つきを通じて表現される音の肌触りや変化を集中して聴こうとする耳の感触とが並存していたようだ。脳で絞り出されてくる言葉を受動し身体反射的に叩く手先のキーボードの動きと同じように、非常に機械的でありながら、その動きの変化から浮遊してくる生きている人間の身体の影がやはりどこかにあって、その影に音楽性が担保されて支えられているように聞こえる。耳が音楽と脳のフィルターとなっているような、よく考えられたアルバムだと思う。

機械をあやつる手つきを真似しながら出されてくる無機的な音の繰り返しでありながら、そこにある心地よい揺らぎをだんだんに感じるのは、やはりこれが人間の手による演奏であり、コントラバスが木でできた楽器だからだろうか。キーボードを打ちながら何かを意味として抽出し発見していくのと並列してあるように、抽象的な音の微妙な変化を聞きながら具体的な音楽性を身体感覚の中に聴いていく、そういう感触がある。音の言葉を深く読みこむことと音楽を深く聴くこととは、また違う次元の体験なのかもしれないが、いずれにしろ音の経験は考え出すと複雑だ。

ところで我が家の周りも次々と開発が進み、家の目の前の竹やぶも非常に残念なことに、もうすぐ一掃されて住宅が建つらしい。竹やぶではついこの間まで筍狩りをして遊んだり、風の竹を揺らす音や、鶯の溌剌に鳴く音を楽しんだりしてきた。大変残念ながらそれもなくなるだろう。あの大好きな鶯はどこへ行くのだろうか。娘は昨日そのことを知って半時間ほど号泣して、せめて記録に残そうと泣きながらカメラを持って竹やぶを撮影していたらしい。目の前の竹やぶと身体で遊んだ風景を失いたくない自己防衛のあらわれなのだろうけれど、夜には事を受け入れていた。写真に移された竹やぶの風景も、彼女の記憶の中で様々に変質していくに違いない。僕はその話を聞いて、良寛の竹への深い愛情をうたった詩、「余家有竹林」を思い出していた。

僕の家の周辺はかつてほとんどが竹やぶで、その合間を木曽川に続く小道が通い、木曽川も今のようなダム化はしておらず、流れの緩い浅瀬もあって自由に泳いだりして遊べた。そういう長閑な良い時期があったと隣人から聞いた。何よりも自分の家もそういう機械によって竹やぶを犠牲にして建って、そこにこうして住んでいる。どこからかなんとなく自戒の念や罪悪感もでてくる。たしかに竹は地下に深く強く根を張って、住宅の下に侵入し近隣の建物を脅かしたりもするらしいが、人間が手つかずの自然に一度介入したら、欲深い人間がやることだから開発はきりがなくなる。常にトータルに考えるのは難しい。

人間の欲望、近代化の負の面とどう向き合うか、矛盾した表現だが過去をどう未来に振り返るかが、いま様々に問われているのだと思う。開発は環境を巻き込みながら風景を次々と変えていくが、負の遺産を含めて失われた風景は二度と戻らない。人間は手を入れた周囲の環境に配慮し、責任を持たなければならない。開発のたびに、耳をつんざくような大きな機械の音がしていただろう。各務ヶ原基地の航空機の爆音が時折、今日も空からふってくる。人間の手の拡張とともに音楽自身の音も肥大化し、音楽はもはや音楽自身を和らげることすらできなくなってきているようにもみえる。

このアルバムの途中、自然を開発する機械の巨大音をはるか遠くから振り返るように聞いているような、まだ人間の内部に残っている自然へ向き合う心を客観視するような場面に出くわしたのは、こんな僕自身の感情による面もあるのだろう。それとともに、自然の中にある木々を象徴する音はないけれど、大規模な開発によって失われた原風景や、新しい家の建つ前の何もない廃墟の風景に対して人間がどこかで儚くも抱きつづけているイメージが、ある静けさのなかに感じられてくる。機械的な音の繰り返し、その音たちの残余に僕が感じているのは、自戒の念や手を入れた環境への責任、そして、絶対的に失われてしまった風景へのノスタルジアかもしれない。タイトルに支えられるように、感情の見えない単純な音の繰り返しのなかに、人間のなかにある善悪の矛盾とその葛藤までが次第に表象されてくるのは不思議だ。

大きな機械もやがては古びて錆びれていく。錆びれて役に立たなくなった機械や廃墟をもまた無性にカメラにおさめたくなるのは、そこに漂う郷愁とともに、人間の手の感触と汗が感じられるからだろうか。カメラもずっと使っていれば魂が宿る気がするし、シャッターを押すこの手にも汗がにじむ。このアルバムは非常に淡白で退屈にきこえもするが、そうした古びた機械の匂いのようなものを通じて、拡張された人間の手の凶暴さと同時に、人間の手の温もりのようなものを静かに暗示しているように聞こえた。この不気味さは機械的に静かに手をくりかえし動かすという方法によって、いっそう暗に強調されているようだ。

音楽という行為は、言葉としてのイメージやメッセージを含みながらも、停滞している身体感覚を直に解放する動きを常に含んでいるとおもう。こうして言葉としてキーボードで打たれた思考や感情も、その動きのもたらした一時的なあらわれでしかないが、その動きが、失われた過去へのまなざしを通じて未来へと向かうものならば、音楽を聴いた意味、そしてそれを言葉にする意味もあると信じたい。このあまりにも地味な音楽によって僕にもたららされたものは、失われた廃墟のうちに佇んでいるノスタルジアに、決して単純ではない時間の回路をどうにかして発見するような感覚であったのかもしれない。音楽の鏡をふたたび観た気がしている。