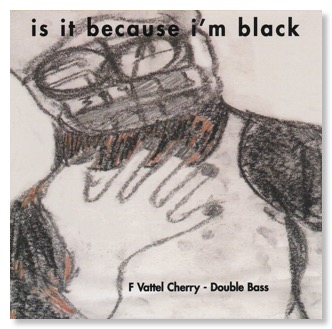

夢枯記037 Vattel Cherry | Is It Because I’m Black

contrabass solo/cd/commercial free jazz/1982

http://www.reverbnation.com/vattelcherryssoulstation

【Yumegareki 037】

Playing music is, in a way, an act of telling story of our everyday life by using our body and asking the world a question about the body. What impressed me most were the music and words listed at the latter part of the album. They simply express a pure texture of the most important and most basic words for human beings. They can be the sound or words reflecting politics and culture. But at their foundation, all of them seem to be backed by self-recognition and identity. I think music is something that is alive in our daily life. Therefore, the memorable musical words linger deep in our mind. The real feeling of being alive in the world leads directly to the recognition of our existence. Then, music and songs that have been created by taking a lot of time are regarded as the indispensable components in that particular space. At one time, they are the love songs that help share a sense of nostalgia that coexists with a sense of death. On another occasion, they are the wishes for peace, ideal, or the world without war. On other occasions, they emerge as the resistance for survival on a more serious and realistic level and as a conscious expression of human pride. In this way, music is a self-recognition of our deeply rooted existence. But at the same time, it opens up a channel for communication through music. Although music is invisible, it lives by moving through the ruffles of time and space.

“Do not seek to follow in the footsteps of the men of old; seek what they sought – Basho”

This is the motto of “Soulstation,” a music group led by Cherry. It is derived from the teaching of Basho Matsuo, one of the greatest haiku poets in Edo period in Japan. Just like Basho lived his life in journey, songs and poems live in human beings. Suppression of songs can deprive people of their identity and even squash them. But music and sighs of songs that are born as a natural consequence of efforts and pains associated with our lives will survive by transforming their forms. When we identify spirits and souls that the men of old aspired for within music, the music starts breathing in a place away from self-assertiveness. When music opens up to the world without losing its identity and linking to the ideas and words of the men of old, the true sense of being alive in this world gets stronger. I do want to believe at this point in time that music is supported by the spirit of people in various parts of the world who are seeking for something most precious for us and by the awareness that we live as human beings. Spirit of music should be open all the time. This should be remembered in this global information society fully covered by this capitalistic principle.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Do not seek to follow in the footsteps of the men of old; seek what they sought - Basho

故人の跡を求めず故人の求めたるところを求めよ(芭蕉)

F Vattel Cherryというベーシストは全く知らなかった。Cherryさんはニューヨークで活動していたらしいが、ネットで少しみてみると、ボルチモアの彼の率いる音楽グル―プ『Soulstation』の掲げている格言とは、芭蕉の書いたこの教えらしい。空海の言ったことばでもあるようだ。タイトルの<is it because I'm black>はこの教えの言い換えとも受け取れなくもないし、実際聴いてみると、この音楽はこの教えをよく貫こうと努力している演奏であることがわかる。このアルバムはまるごと、まさにベース的身体といえると僕は思う。

決して大袈裟な音楽でもないが、ある種の主張をはじめのうちは感じる。だがその主張は気取ってはおらず、気負ってもいない必然的なものなのだとじわじわと感じられてくる。音量を上げてみても楽器の音や録音自体はやせているようにはきこえる。だがそれは見かけのはなしで、演奏者としての音が太いのはすぐにわかる。こういう音楽は即興とは何かとか、技術どうこうという話を先行させるのはふさわしくないように思う。この音楽は資本原理とは距離をとった場所で、輝いているようだ。

特に印象的で感銘的なのは最後の詩だ。スピリット、ラヴ、ピース、ボディ、ソウル、ゴッド、ホープ、ハッピネス、パニッシュメント、リスポンシビリティー、ランゲッジ、そういったベーシックで人間にとって最重要な言葉によって直接的につかみ取られてくる直な地肌感覚といおうか、人間として現実感覚のキーとなっている言葉の自己確認といったらよいのか、自分自身が存在するために欠くことができなかった場所というものへの愛着と哀願が、汚れなくストレートに音楽に出ているように聴こえてきて非常によかった。

音楽がなぜ必要かと問われれば、われわれが人間だからだと僕はいまシンプルに答えたい。音楽が世界のある街や場所の生きた雰囲気を感じさせてくれるのは本当に素晴らしいことだ。またそれはたとえば住んでいる街という空間だけではなく、自らの出自としての場所でもある。おそらく足に括り付けてあるベル、ベースのピッチカートとアルコの音、ヴォイスとポエム、それは政治的でもあり文化的な音や言葉でもあるが、そのすべてがまずはじめに自己確認、アイデンティティーに支えられているように感じられた。アルバム全体のベースソロを通過して最後にでてくる詩歌には力強さがある。大袈裟なようだけれど、まるで運命が音楽を求め、詩を編んで、歌を要求しているかのようだ。

ひるがえって、はたして僕の住んでいる日本のアイデンティティーというものはどこにあるのだろうか。いや、そうした言葉は日本の今にとって、あるいは日本の歴史と風土にふさわしいのだろうか。そして今の日本に本当に必要な歌はあるのだろうか。先日は機会があって田んぼに入り田植えを教わりながらひたすらやったり、借りている畑に入って数時間ではあるがひたすら雑草抜きをした。無心になることができて、世界とのつながりや自分の生きている実感は非常に強くなった。さらに昔は機械などなく、身分制度のなかでしかもすべてが手作業であったということを想像すると気が遠くなるが、やってみると故人の気持ちにわずかでもふれることができるような気がした。広大な田畑を開墾し、穀物を育てることは自己と環境を一致させることでもあっただろう。そのときその莫大な労苦を支えていたのは、おそらく歌やかけ声のようなものだったのではないだろうか。

世界に生きているという実感はそのまま自己存在のアイデンティティーにつながり、やがて歌はその場になくてはならないものとなって、あるときは死と裏腹にある郷愁を分かちあう愛の歌となり、あるときは平和や理想、戦争のない世界への希求となり、あるときはよりシリアスでリアリスティックなレベルにおいて生存をかけた抵抗、人間としての誇りの自覚的表現としてにじみでてくるのかもしれない。芭蕉が旅を住処としたように、歌は人間を宿としている。歌の弾圧は人間をつぶし、アイデンティティーを奪う。それでも、生まれた音楽、歌は形を変えて生きのびる。政治が強引に舵を切りだした。戦争の残した傷跡への対立的解釈よりも、戦争に巻き込まれて死んでいった人びとが本当に求めていたものは何だったのか、それを今も求めなくてはいけない。音楽が人間そのものであるなら、たしかにいまこそ音楽が、歌が必要なのだ。

伝承としての音を聴かせ広める音楽よりも、伝統のなかに息づいた今ここの音が聴こえてくる音楽。そうした音楽は、何よりもその場に生きている人びとの熱い思いと不断な努力なしにはできないだろう。だからかけがえのないものであり、生きていて、尊い。芭蕉の冒頭の格言にあるように、歌も風土や時代によってかわるが、歌を支えている精神はいつの時代も忘れられてはいけないだろうし、忘れられかけれたならば歴史から新たに学びなおさねばならない。そしてアイデンティティーとしての音楽は、ことさらな自己主張とは別様に、自分たちの足下に根付いている存在の自己確認と、音楽を通じた他者へのコミュニケーションの関係性への通路のために開かれてもある。音楽をするということは、当然のことかもしれないが、自分の生きている生活の場を身体で語り、世界にその身体を問いかけることであるのではないだろうか。そのなかに歌の精神がすでに宿っているのを謙虚に自覚することができるようになれば、音楽はやっと自己主張から離れた場所で息をしだす。その各々の求める息が膨らんでいく動きが、大きなうねりとなって、何か大事な現実的転回を孕んでも少しもおかしくはない。

アメリカのジャズにかぶれ、影響を受けてのめり込んでいたころの僕がはじめてニューヨークへ行ったのは、1996年だったか。郊外を歩いて写真を撮っていた。まだけっこう殺伐としていて壊れかけた塀にはいたるところにペイントがしてあった。僕がそれまでやっていたベースの身勝手なソロなどは、フリージャズかなにか、そういうものの跡を外側から借りた感情のはけ口に過ぎなかった。そういう気持ちがニューヨークを歩いていて自然にでてきたのを覚えている。それまで日本でCDやレコードをきいて、嫌いになり勝手に否定していたジャズミュージシャンも、ここニューヨークで聴いてみればまさに圧巻であった。異文化の複雑に炸裂するニューヨークの時空間を夢中で歩いた。125番街も歩いた。人びとの視線は厳しく激しかった。あのときあらためて、自分自身が何者かということを考えなければならないとおもった。

音楽はそれが資本原理に搾取されながらも他の場所へ、他国へと問いかけられ、違った場所で違った形でブレンドされて受け入れられていくこともあるが、そのために大きな誤解や軽率な異文化への認識を生じることもあるだろう。僕はあのとき芭蕉の教えに逆らって、本場の音楽の求めるところを求めていたのではなく、本場の音楽の跡を求めていただけだった。たとえばジャズは、その本場へ行ってみれば思い描いていたものとはほど遠い深さと強さをもっていた。僕はあのときから、自分自身の出自やアイデンティティーを探す旅に出たのだと思う。だがそれは追いかけるほど、どうしてかこれというものがはっきりと定まらず、みつからない。このことをどう考えるべきなのだろう。日本という国はいかにも不思議だ。

たぶんその旅は今にも続いているのだが、自分の弾いている音楽が本当のコミュニケーションを培って対話の相手の心をうつためには、たしかに、芭蕉の教えた<故人の求めたるところ>に音楽が触れ、通過していなければならないのかもしれないし、そういう自覚は少なくとも強い。それは幾多の学習とアプローチを経なければ到達できない遥か彼方にあるものであるような気もするが、意外にも非常に近いところ、身体の内側にもやはりあるし、外側をとりまいている生活の空間にもただよっているようにも感じてきている。音楽をやる上で、言葉で歴史と伝統、思想やことばのあり方を遠くから近くへ追求するのとは別様に、素直に音を出してみて、近くから発した音のなかに自己の生を発見できるのならば、つまり生活のなかに本当の音楽があるのならば、それで十分なのかもしれない。このアルバムもそうしたシンプルな行為に近いと感じるし、そうだからこそ心に響く音楽の言葉が宿っている。異文化といえども深い共感を得ることが出来たように思うし、いつもそのように心がけているにしても、音楽というものの足元をみつめるよい機会となった。

シンプルな行為は、いまこの日本の状況下では安易に過ぎるのかもしれないし、逆にこれほど難しいことはないのかもしれない。しかし、身のまわりの空間に招かれるように音を出していき、内側の肉声と反響させる、それだけでその度に音楽ができあがるように思えてきている。簡単なことではない。それにはやはり幾多の方面からの身体的修練が要るのも確かだし、そうした音楽には特定の目的もなく形容詞もつかないが、弾いている音楽のなかに歴史のなかに息づいた言葉や他者の身体をその場で感じて発見できれば、よほど幸せな時間であると思う。悠長なことを言っていられるときでもないだろうが、思想を練り上げるためではなく、自己確認や自己発見のために歴史を勉強し、過去の偉人の言葉に学んでいるような感じがある。身体が音楽という場において故人の思想や言葉と通じ合うとき、この世界に生きている実感は強くなる。

音楽はみえないが、時間や空間の襞を伝うようにして生きている。このグローバル情報社会において外側の文化を外側からみながら勝手に語るのはたやすいことだが、それでは少なくとも本当に世界のどこかの固有の地方というものをそこに住んでみたように感じることはできないだろう。一方、自分の足下にある文化や吐息を深いところに感じ、それを素朴に信じることすら、いまこの日本において非常に難しいものとなってきている。知らず知らずつくられた自覚することすら困難な精神の空虚な穴ぼこに、権力は周到に入り込んでくる。音楽というもの、歌の精神を忘れてはいけない根拠はここにもあるだろう。このアルバムには、人間が生きていく上で必要な、尊くて深い素朴な自負というものが強く詰め込まれている気がしたし、それが音楽を通じて伝わる可能性があるということをこのアルバムはみせてくれた。日々の生の確かな実感は、世界のあちこちで人間が人間にとって最も尊い何ものかを求めていく連綿と続く精神、人間として生き続けるという自覚によってこそ支えられると、いまこそ信じたい。

Cherryさんの言葉で締めよう(ネットからの引用)。

"I don't know what jazz is anymore," Cherry says. "I know what inspired me to play it -it was the sense of independence, the creativity, dealing with the struggles of the ancestors for a creative voice. In this country, black people don't have many opportunities to express themselves except onstage, so when I'm onstage, man, that's the most free, fearless feeling I have."