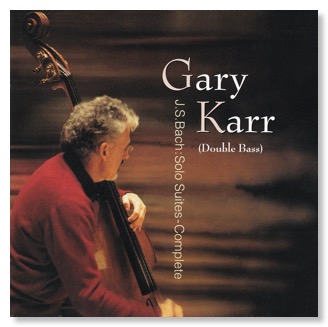

夢枯記028 Gary Karr | J. S. Bach : Solo Suites-Complete

contrabass solo/cd/king record/2005

http://www.garykarr.com

【Yumegareki 028】

It is not just a unique sound of Bach. It’s a performance of a powerful fermentation of the mass of memories, rushing toward now, depriving its space, and scattering it to all directions. Gary Karr recorded this album in his home studio. His performance of Bach demonstrates a refined sense of freedom and pleasure supported by the origin of a natural and happy time. I was able to listen to it by immersing myself in the relationship between the people and the world.

Vladimir Jankélévitch said in his book titled “De La Musique Au Silence - Fauré Et L'inexprimable” that music is something that goes beyond words and that its appeal is a longing for eternity. I was embraced by an indescribable attraction of music and its unique aroma. I felt solitary and a subtle happiness as I secretly explored this nameless world. I went back to the moments when I was with my daughter in a nearby mountain village and when we went out to see a Kabuki performance played by children in a shrine. The world around us must be dense but remains mystery to us. Still, it embraces the inexpressible musical virtue at its bottom.

I finished listening to the last piece, No. 6. Before I knew it, the sky had changed its color to red and winds were blowing through the bamboo trees. In this glorious moment, I was standing at the intersection between eternity and moment. It is such a wonderful place created by time through a continuous fermentation of music. My daughter sometimes asks me why the earth rotates. I cannot answer to her question, but I feel delighted. This is also quite difficult to express in words. No. 6 and each allemande are filled with such musical mystery.

----------------------------------------------------------------------------------------------

「私がバッハから教えられたことを最もよく表現できる場所は、私の家である。私のスタジオの窓や海や島々、そして雪をかぶった山々を眺める時には、世界と、そしてバッハとひとつになったと感じる。それが、この穏やかな周辺に面した私自身の家で、この組曲を録音することにきめた理由である。」 Gary Karr

聴いている耳が、音についていきながら前の音の記憶の響きをたどり、その記憶を反芻するように今の音が混在して聴こえてきた。バッハの音楽がそのような響きをつたうようにできているからか、それがチェロよりも弦の長いコントラバスだからか、というふうにお決まりのようないつもの耳で聴き始めていたのだが、音を聴いてからすぐさま色々な記憶がやってくるのだった。押し寄せる今の、その追憶の塊のようなものに襲われ、場があらゆる方向に力強く発酵されていく演奏だ。バッハの無伴奏チェロ組曲を聴くときそれがどんな楽曲で、どのようにできているのか、どのように解釈すれば良いかということも一興であろうが、そういうことにはあまり関心がなくなってきている自分に気がついて、演奏自体のなかに入ってより自由に思いにふけりたいと僕は感じていたようだ。このゲーリーさんの洗練された自由度と快楽感は一体どうして可能なのかと聴きながら思っていたけれど、音質や音の響きのことにせよ、自宅のスタジオで録音されていると聴き終わってから知って、なぜかことごとく腑に落ちた気がした。

「私はこれ(組曲)を他の人びとと分かちあうことはできないだろうか。聴取の前でこのリラックスした状態に達するためにはどうしたらよいのだろうか。(中略)バッハを演奏することの誘惑は非常に強いが、私がバッハの組曲がきわめて独特であり感動的であることがわかったがゆえに、私はそれを公の聴衆と分かち合うことができなかった」。Gary Karr

つかの間の本当の幸せは、本当にいい演奏ができたときのように僕のからだと世界の条件がぴたりと整わないとめったに味わえないだろう。それは意図したり、いついつどこでと予定したりしてできるものでもないのに、ゲーリーさんのバッハは自然で幸福な時間の源泉に支えられていて、人と世界との関係性のなかに身を浸しながら通して聴くことができる。今日は牧歌的なようにも聴こえた。求めているところが音楽そのものにあるということがよくわかったし、彼は一人の求道者なのだろうと思う。バッハの精神的高貴さと独特の客観性とゆがみ、そして肉体的エロティシズム、あの渾然一体にどうしようもなくうながされて、あのコントラバスから響く低音、そしてふくよかな高音の、突き上げられるような情感に任せたフォルテシモも、聴いていて楽だった。

自分の近くにあるようで本当は知らない、でも密やかであるにちがいない世界は、何とも形容しがたい音楽的な魅力をその底辺に知らず知らず深くたたえている。あまりに近くだからそうとは知らず、しかしながら常に場を人びとがほどよく慎ましげに手入れしているような場所。コンサートホールや観光旅行でもなく、いつもの見慣れた風景をいつものように眺めるのでもない。近所の旅の小さな魅力は、音楽のいわく言いがたいあの独特な匂いに満ちていて、誰にも開かれている小道を歩きながら世界を自分自身が秘かに味わってゆく孤独とささやかな幸福、その深い夢の時間はどうしてだろうか、鮮やかな記憶の蘇生をうながす。その記憶は、他者によって巻き戻されセピア調に再加工されたすさんだ色ではなく、自分自身の音楽経験を通じてここにみえていて、デジタルカメラふうにいえばありえないほどのヴィヴィッドな色をしている。

こんなふうにこのバッハ無伴奏は、僕にとっては鑑賞して何かを吸収すべき録音というよりも、めったに経験されない洗練された日常の出来事の強烈な光の印象記憶でありつづけたようだ。聴きはじめは、ゲーリーさんがバッハを弾く時のように僕の家の二階の部屋の窓から外を眺めると、木曽川の向こう側の山の岩の肌が照りつける太陽に輝いて見えた。短い記憶が次々と僕の脳裏を活性化させながら、滞った血と神経の流路がいったん断ち切られ、新たにつながって回復新生してくる。これを書いているいまは、空は赤く染まり周囲は音に発酵され、荘厳たる趣を醸し出し始めた。窓を開けて通しで聴いていたのだが、聴き終わったいまは特にそうかもしれないが、風はいつも自由自在で竹のそよぐ葉の重なる音は風の一瞬の在処を教えてくれる。音楽を聴いたあと運が良ければ、永遠と瞬間の交差点に僕はたっている。発酵し続けた時間のもたらしてくれるなんと魅力的な場所であることだろう。

ジャンケレヴィッチは「音楽から沈黙へ/フォーレ、言葉では言い表しえないもの」という本のなかで「魅力というものは定めがたい故に、永遠の憧れたり得るのである」と書いている。膨大な論考のなかで、あるいはその膨大な思考にもかかわらず、音楽の魅力自体は言葉にならない知りえぬものなのだと断じている。音楽とは言ってみれば永遠の憧れなのかもしれない。言うまでもないことだろうけれど、音楽の魅力自体がバッハの身体にのりうつったとしか思えない。フォーレとも親交があったというプルーストは、身近な記憶をほとんどあり得ないほど詳細に丁寧に描写した。ここまで書いたことは無論ほんの一部でしかなくて、このバッハを通して聴きながら様々なことが思い起こされたのだが、低音でかき鳴らされた6番を聴き終えた身体で内側に入って記憶を辿り、いわば音楽のプルースト現象/無意識的記憶の飛沫を救い上げておこうと思う。音楽は記憶のきっかけ、永遠と瞬間の鮮やかに交差する場所を通じて、具体記憶が呼び起こされる。そもそも夢枯記の場所はその鮮明なる記憶の瓦礫のことばだった。今回、僕の記憶は近い過去の幸福に時をまたいだようだ。いったい時はどちらからどちらへ流れているのか。

CD1。第3番から始まり第2番、第1番へともどっていく。

このあいだの日曜日、娘の通っていた保育園の小さな裏山を何人かの家族が集って散歩した。畑の間を縫うように小道があって芋の葉が風に揺れている。子供たちはその葉たちが自分で踊っているといって芋としばらく戯れていた。やがてあらわれた竹林は大変良く手入れされていて、一本一本の幹が太く、京都のお寺にあるような立派なものとは違う趣だが、各々の竹がしっかりと響きあいながら堂々と僕を迎えてくれる。近くの畑で誰かが燃やしているこげた木のにおいがどこかからしてきて、自分はまだ生きているのだなと肌が震える。それからしばらく物思いに耽ったが、いったい何を思っていたか。この山里の小宇宙の向こう側にはアプローチの悪い、けれどかなり大きな公園があって、ほどよく遊具がちりばめられている。子供たちは芝生の坂を転げ落ち、自分たちで遊びを見つけて自分を忘れているようだ。秋晴れのとてもいい日和だった。

CD2。第4番から第5番、そして第6番で終わる。

次の土曜日、仕事でくたくたになったあと、半ばもうろうとして木曽川を挟んだ隣の市の古い神社のお祭りに娘と二人で子供歌舞伎を観るためにでかけた。夕暮れのとてつもなく柔らかな光と古い匂いのする数々の小屋や建物、大杉があって、地元の人たちのにぎわいの声と、屋台のおじさんの威勢のいい声、遠くには囃子の音が聴こえてくる。こういう場所にいったん迷い込むと、だらしなく漫然としてはいられない。こみ上げてくる何者かの声に従って1300年続くこの神社界隈を楽しもうと久しぶりに思えて身体が楽になる。だんだんと神社の参道をあるいて近づいてきた鳥居をくぐる。あの境内のなかで、僕は写真を撮りながら何かを思っていた。たぶん幸せなときは、世界を対象化する眼の身体と出来事に入り込む身体とが複雑に交差してくるから、眼で何かを聴きながら撮影している。デジタルカメラでとっていても、何が写っているかそのときはわからないフィルムカメラでとっているかのような感覚だ。フィルムの粒子の物質感が記憶を支えているかのような世界の断片、音楽の記憶と写真の粒子の集積が鏡の表裏のようにかぶった。囃子や三味線や人々の雑踏の音も聞こえるし世界は絶対にそこに動いて見えているのに、時間も空間もすべてが深い静寂のうちに立ち止まっていた。僕の身体は固まったようで立ち尽くしたままだった。どうしても目の前にある屋台のものが食べたくて、20分もできあがるのを待っていたようだった。娘は途中友達をさがしにいっていたかもしれないが心配しなかった。大胆にも上手にまるくひっくり返されたたこ焼きは、同じような形なのに手に取ってたべれば一つ一つ微妙にちがう。できたてあつあつの大たこ焼きを戻ってきた娘と時間をかけてほうばる。たこ焼きのおかげで内側から冷えたからだもあたたまる。外と壁で仕切られていない古い歌舞伎小屋のなかへ入ると、白塗りの子供役者たちの顔と手作りの垂れ幕が出迎えてくれた。地元の子供たちの懸命に練習した歌舞伎のお披露目が終わると大きな拍手、ご褒美のお菓子お捻りが客席から山ほど投げ入れられた。世界と密着していて現にここに生きているこの濃密な感覚を胸に、大事に抱きしめるように帰途についた。

なんで地球は回っているの?と娘に昨今よくきかれることがあるが、答えることのできないうれしさがある。最後の6番と各々のアルマンドはそんな音楽の謎に満ちていた。