夢枯記033 Dieter Ilg|Bass

contrabass solo/cd/fullfat/2008

http://www.dieterilg.de

【Yumegareki 033】

I first got an impression that this performance accentuated the musical elements of “plane” created by the volume of bass through an amplifier. This is mainly because I have been listening Beethoven’s Symphony No. 5 and String Quartet No. 15 recently. It demonstrates lasting sounds of Spirocore with well-trained fingers strumming pizzicato. It is a powerful solo performance coming through the bass amplifier, spreading an abundant quantity of sounds.

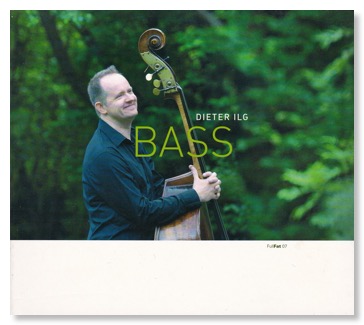

Just like the “lines” in “Ukiyoe,” woodlock prints and paintings, by Hokusai Katsushika, music can have “lines” which move through the sounds as it progresses. This music, however, doesn’t seem to have “lines,” preventing me from feeling a sense of space or resonance at the end of the performance as well as the existence of unexplored darkness behind the sounds. Still, the performer seems to devote himself to the music by synching the movements of his emotions and hands. It left me an impression of a stable frame of music. The backdrop of the jacket has a fresh green forest through which a passage of sounds can be inferred. The entire album depicts an image of a passage of cheerful and fresh sounds with a touch of tranquility, devised humor, and some tear-inspiring moments. Its straight passage seems to emerge not as a “line” but as a “plane” of the music.

Before I knew it, I started thinking of the way how “lines” relativize the force of “mass” and “plane” and transform the force into “massiveness” that emerges as a flickering and floating substance. Hokusai’s fine and weak “lines” are full of “massiveness.” A “plane” covers “lines” with its mass, but lines feed their mass in a gap between planes. Although lines are curved, they are filled with massive blank. In the dark backdrop, a plane is formulated indistinctly. I indulged in a thought of what the sounds are all about.

Nonmechanic hollow in the body of contrabass brings about a suppressed “massiveness” when mixed with the overtone. By keeping the unique sound “massiveness” of contrabass in synch with “linear music,” rather than aligning the “mass” with “plane music,” the same overwhelming “massiveness” of the Beethoven’s symphony could be reverberated in the background of the music.

----------------------------------------------------------------------------------------------

最近はベートーベンの弦楽四重奏曲の第十五番をよく聴いていた。ブタペスト弦楽四重奏団のLPをたまたま安くみつけたのがきっかけで、年代をさしひいても録音ははっきりいってよくないと思うけれど、このベースアルバムコレクションはどこへやら、とりわけこれも傑作と言われるB面の第三楽章は、何やらひきつけられて何度も聴いている。一方では浮世絵。東京での大浮世絵展、名古屋での北斎展へ行き、今回は特に歌麿の線に驚愕し、北斎の線や構図の精緻さ大胆さと小さく描かれた人びとの表情が粋に過ぎて、この至芸にもまさに僕は本当に驚愕を覚えて手が震えるほどだった。

ベートーベンと北斎は生きた時代が1800年前後でかぶって、どうしても比較したくなってしまう。北斎の構図や構想が現実と空想と観察の接点から着想された世界が、最終的には量感あふれる線によって区切られて再配分されているのに対し、ベートーベンの音楽の構図や構想はやはり激しく動く内面をある場所で理性的に抑制しながら、その密度と強弱に従って内面と対をなして形成された外面の時空が、ふたたび面的に再配分されてあるようにとりあえずは聴こえる。

歌麿と北斎に我が脳天を勝ち割られ、ベートーベンの重厚さと、この大雪での重なる事故や政治情勢、冷たい風と空気も加わってやや重たい気持ちが続いていたので、ちょっとした気分の突破口はないものか、爽やかなジャケットはないかと探していたら、このDieterさんの笑顔とバックの新緑の写真のジャケット、今日はこれを聴いた。

身体がたぶん数種のテクニックに慣れているのか、テクニックでうなるように聴かせ、ピッチカートでノリをだし、はや弾きを挿入したりして表現するジャズの弾き方が基本となっていて、たっぷりとしたベースソロを聴かせてもらった。ピッチカートでスピラコア弦のよくのびる音が音楽を支配したベースアンプソロで、力の入った演奏だ。音楽のなかに入っていってそのなかで情が動きながら手が動いていっているし、曲の骨格やアドリブのフレーズ、ストーリーも出来ているし情も非常にのっている。「Animal Farm」という曲では動物の鳴き声を真似たり、ちょっと茶化したような小粋なコルトレーンの曲もある。よくできたアルバムで上手い演奏だと思う。

これをきいてずっと脳裏にひっかかっていたのは、ベースという楽器の低音の音量、そしてその量感についてだ。9曲目「ILGORETTO」という自作のひたひたと迫るような曲や、11曲目「ES, ES, ES, UND ES」というトラディショナルと書かれた曲が、僕のお腹にずしりと響いてきた。

あのブタペスト四重奏楽団のベートーベンの録音とは好対照で、音量や音圧は十分あって、ベースの質的な音が上手くのっかって出ているし耳にも聴きやすい。録音時のアンプの増幅を差し引いて、さらに部屋で使用中の小型ながらも低音の量が多く太いスピーカーの特色も差し引かなければならないが、特に低音は良い意味で僕の腹に響くから、なかなかこたえる。量とその調整や抑制、密度調整に心をあわせ、全体をどこかでみながらフレーズを入れこんでいくような演奏は、いかに技術がありダイナミックに音が動いていても僕にとっては聴いていて何か足りないように映ることが多いのだが、重たい僕の心は、ドライブする速度あるアドリブやベースの音の質感というよりも、まずは何よりも音量そのものによって吹き飛ばされていくようだった。やはり量というのは力に直結するのだろうか。

量が、つまり力が暴走すると、よいことは一つとしてないように僕には思えるのだが、量の暴走は質を対峙させるだけでは不十分のようだ。この演奏では、どこかでいい意味の抑制がはたらいているように聴こえるが、それだけまとまってしまうわけで、行くとこまで行かずに曲が終わっている感がある。あるいは終着点がある。このように周到な歩き方ではあるが、ジャケットの新緑の清々しさのなかを通っていくような道がこのアルバム全体のなかに開けているのは確かなようだ。

だが道は何処に続くのだろう。ある抑制のかかり方が、あるまとまりと音楽の一曲一曲の流れの構図、さらにはアルバムの曲順構成という大きな構図をもたらしている。あるいは構図が先にあっての抑制なのかもしれない。新緑のなかの音の散歩は充実していて、静けさあり、工夫された笑いあり、泣きどころありで楽しいのだが、その終わりに開ける余白の空間、余韻、未知なる闇の存在が感じられないように感じたのは、僕にとっては少し残念だった。音と音の「間」がやや足りない気がしていたが、どこか音楽に「線」的な要素が聴こえてこないからだろうと、聴きながら推測していた。

昨今の僕のベートーベンへの関心は、ジャンルも方法も違うこのアルバムの途中でも僕の意識に入り込んできた。最近はブルーノ・ワルターを聴いたが、ベートーベンの交響曲第五番など、コントラバスやホルンなども取り入れたあれだけ数の多い楽器が一堂にオーケストラを作り、巨大な物理的なホール空間をつくってそのなかで音を混ぜ合わせ、巨大な音の空間を入れこむ。この装置は量的な肥大化を抱え込み、そこから免れないシステムのようにもみえる。現実の空間に音楽という響きの空間を共鳴させ、さらに音楽の時間というもう一つの巨大な軸をも空間内に入れこむ。この二重か三重になった軸があたかも巨大な面をつくって立ちはだかるのだが、これに「圧倒」されないように対峙するには巨大な面に対して面と向かわずに、面と垂直方向に体位を変えて面を線と観る聴き方も必要のようだ。第五番を聴いている当の時間はその線をつたい、面の内部に外側から忍び込むように入り込んで、この面を線にほぐしていく過程としてあって、そのほころびの余韻に音楽そのもの、そしてその作者であるというベートーベンの影がみえてくるというように。

このDieterさんのアルバムもやはりこうした面の要素が主軸であるように感じたのか、どこか間接的な聴き方を僕はしていたようだ。音量から遠ざかりつつも音量を腹で受け入れながら音楽の内部に質的に入るという、聴く技量が求められたとも言える。バッハには面の補助としての自然な線があるように思えるから、あまりそういう必要にかられる経験はないように思うし、どちらかといえば僕はやはりバッハが好みだけれど、ベートーベンは前景に出てくる面の突出が、あたかも線を背後に隠して謎解きを迫られるかのようだ。

交響曲を六畳の自室で響かせるというのはちょっと現実離れしている気がするし、オーディオで音楽をならすとき、音楽のなかの音の分解度とか、音の定位とか、そういうことがよく言われるし、実際気になりもする。オーケストラや四重奏曲などの、さまざまな音をいわば混ぜ合わせながらできている音楽を分解しながら楽器の定位をはっきりさせるようにセットして聴くという聴き方はマニア的といえるかもしれないが、こうした音楽の「面」をほぐす作業にひそかに一役買うようにも思えてくる。でも結局はそれだけでは駄目で、交響曲を分解するように音を聴き分け、分析的に定位した耳をふたたび反転させて、混じりあった音の純な混沌に心を定位することも同時に求められてくる。

たとえばベートーベン第五番は特に音量を上げてそのまま聴けばやっぱり圧倒的な音楽に聴こえてくる。巨大だから普遍的なものとして聞こえるとか、凄い音楽だとも思わない。それでも、巨大なこの音楽を線的に分解したところに、後世研究された彼の人間像とは別な場所にいる小さな一人の人間としてのベートーベン自身とむき合える場所が、まずはとてもささやかな形で生まれるようだ。さらにそのささやかな場所からもう一度、今度は音楽を分解せずにトータルに静かにこの交響曲を聴きなおすとき、僕とこの交響曲のあいだに本当の線がはじめてひかれるようだ。僕と作曲者を意識的に分かつものであるゆえに、だからこそ身体的に分かちがたくなるような一線。

第五番の「運命」は正式名称ではなく通称だというから、この「運命」という名はそもそもの音楽性を判断する際に邪魔になるともいわれるようだが、その本当の線の引かれる分水嶺を運命と名付け、その線を「運命の線」とでも言ってみたくなる。抽象的であっても人間にとっての不可避な分水嶺を感じ、自他のあいだにひかれる「運命の線」を感じ、人生の分岐点と生きるための支流がそこからふたたび流れ始めるのを、密度の高い面として深く疑似体験するがために、ベートーベンはやみつきになるのだろうか。弦楽四重奏曲第15番も、特にハイライトの第三楽章はそういう感じが濃い。あらかじめ用意された面の量を線的に解きほぐしたうえで再構成される面の量感が音楽全体を包みだす。ベートーベンの闇から光へという全体の構成が生きいきして、より深い音楽として聴こえてくる。

ベートーベンの作品に、作者の個をこえた魅惑があるとすれば、その分水嶺としての運命、「運命の線」のあらわれだろうと僕はいまのところ感じている。もっと深い聴き方があるようにもどこかで思ってしまうのがまたベートーベンの謎でもあるのだが、それこそがベートーベンの音楽の生命線であるように感じる。「運命」という虚偽の名を冠された第五番に、「運命の線」が引かれることによって初めてこの音楽は作者のものでも聴き手のものでもない音楽となる。物語やメッセージとしての「運命」としてでもなく、誰のものでもないはずのこの音楽に打たれるのはそのときだ。運命という名称はこの音楽の運命をも人類史に運命づけてしまったのかもしれないが、音楽を音楽として聴くことの難しさと、作者、いや音楽と僕とのあいだに生まれた小さな「運命の線」が動いて生き始めたときに生じてくる喜びとは、もとより不可分のものかもしれない。

そして「運命の線」、それこそが北斎の線、富士山と空のあいだの、雲と雲のあいだの色のない線と同質だろうと僕は想像する。それは線の引かれ方は今回観て心底驚愕させられた歌麿の「無線摺り」にも、その線は端麗で北斎とは異なるがどこか通じるものだ。北斎は確かに世間からすれば奇人だったかもしれない。しかし北斎はこの生きた線を武器に世界を構成しなおした。北斎は創作しながらほとんど自動的に、「量の力」の呈してくる圧倒的な世界にあらわれる巨大な面の圧力をいとも簡単に分解してしまう。同時にその「運命の線」があらわれるだけでなく、その線でもって面を区切り、面的な世界をもはっきりと潔く再構築するのだ。日本の江戸期にしか存在しえない「粋」という隠れた抵抗の力強い精神力がみてとれる。

量に対する量という発想ではなく、量を線によって相対化しそこに点滅し浮遊する「量感」を変質させる思想、量を質的に変換させた線的な精神の量感がその線にこめられているといえないだろうか。量的には細く弱い線にこそ、量感がつめ込められてみなぎる。そしてあの小さい一枚の浮世絵に、面の力量が滲みだしてくる。よく見て感じる、それだけで驚嘆させられる。だが、この量感みなぎる高い質を誇っていた線は、この日本から消えたに等しいのではなかろうか。

ここまで書いてきてアルバムを聴き直した。このDieterさんのベースのアルバムでは全体の量感も豊富で、個々の音の定位もよく細かく分解して聴こえてくるし、音楽としての道筋もきこえてきた。トータルな音楽として一挙にもう一度、聴きなおしてみると、様々な方向から音が重なりあいながら混ざって聴こえてくるようだ。こうしてアルバムの印象は大きく変わる。音楽を解像しようとして聴いていた音ではない、音の混濁した音楽、一塊となった音の塊の聞こえは、僕とDieterさんのあいだの「運命の線」を呼び起こし、その分岐点から新しい面が形成されるかのようだ。そこではじめてこのアルバムを聴いたという感じがでてくる。音楽は、死化粧するように一定の説を言うものではなく、やっぱりその都度聴いて感じるものだ。思った通り、考えた通り、そのまま書きだせばよい。

こうしてみると聴く態度や視点、考え方を変えれば、オーケストラのような多重な響きを一つの楽器で可能にするのは決してピアノだけではないと言いたくもなってくる。他にも楽器は色々あるけれど、ベースでも芳醇な倍音があるし、和音は困難でもコントラバス胴体の非メカニックな空洞は、音を十分に混ぜて圧出される量感をもたらす。量ではなく、量感においてその質は交響曲と同等なものが聴こえるといったら言い過ぎだろうか。そして北斎のような生きた線、あるいはおそらく同時代の良寛のような文字をもって楽器をならすことができたならば、それがかぼそく小さい音でも、コントラバスの独特な音の量感をもってすればあのオーケストラにも匹敵しうる、いやオーケストラという巨大システムを凌駕することもできると無謀にも豪語したら、滑稽にすぎるだろうか。