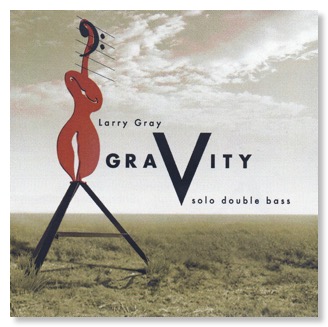

夢枯記026 Larry Gray | Gravity

contrabass solo/cd/graywater records/2004

http://www.larrygraymusic.com/

【Yumegareki 026】

Larry’s performance demonstrates stability proven by his skills. It is an ardent embodiment of his concentration and elation emitted in the form of jazz. It is appealing but somewhat different from the impression I got from Charles Mingus in my twenties. I was much absorbed in Mingus’ play with my body and soul at that time. Whereas Larry makes me observe his performance from the external form, gradually bringing me inside the music.

I associate this to the discovery of Higgs particle with a theme of “Gravity.” According to the theory of modern physics, Higgs particle dictates a mass of a matter. Observations and the theory led to the discovery of the reasons why the matter exists. It seems I take a position in listening to his performance focusing on the development of the sounds, without any consideration to the form of the music.

This style of listening may be the original form of the response of our ears to the external sounds, irrespective of what form the music may have. I try to capture how the sounds vibrated from the body of the performer begin to possess a mass when it hits the world, which supposedly is filled with Higgs particles, and how an infinitesimal broken vector transform the space-time, so that I can identify the volume of the vectors and its orientation.

This suggests that any music can be appreciated if we are careful enough about the way we listen. Just like a mass acquires weight, if we listen to every primitive resistance of the space-time and its struggle to move in space, we will be able to capture the resistance of sounds that are liberated from constraints.

----------------------------------------------------------------------------------------------

連休に東京の中野を訪れた。東中野から歩いたのだが、古い住宅密集地ですごく味わい深いところで写真を撮った。夜はLPがたくさんおいてある古いバーのような小さな良いお店で友人としばし過ごし話をした。壁にはスリーマイル事故後のロックミュージシャンたちのライブ録音「No Nukes」というLPがさりげなくおいてある。この店でセロニアス・モンクのLP、「Monk’s Dream」を聴いて新鮮な音の匂いと色に触発され、ジャズ、いやモンク独特のタイミング感には改めて驚いた。ベースで言えばむかしチャーリー・ミンガスやチャーリ・へイデンを音にかじりつくように聴いていたのも、彼らの地声に耳を傾ける感が非常に強くて僕の身体がそれを求めていたからだ。しかしミンガスもいつしか日本のスターバックスでペラペラのベースの音質でかけられていて、しかもフェードイン/アウトだったのを耳にして、違う意味で驚いたこともある。友人に聞くとこれも客の出入りの回転に影響する効果音のチョイスの一つということだった。東京のオリンピック開催の異常なほどの狂気の影で、「音楽」を味わうことのできたこのお店がいつまでも残っているように願いながら、翌日帰途についた。

そんな経緯があって、今日は何かないかと棚を探していると「Gravity」という題名にもどこか引きつけれたし、「Round Midnight」が入っていたのでモンクにあやかってこのアルバムを手に取った。Larryさんの演奏は、確かな技術に裏打ちされた実に安定感のある演奏で、ある意味においては文句のつけ様がないだろう。一口にジャズとくくれないけれど、しかしながらこれを聴くと僕のなかではいまのいわゆる「ジャズ」は、もはや中野で聴いたモンクとは新鮮度の質が全く違う形式美にしか聴こえなくなっているようだ。かじりついてジャズの音、その身体のわだかまりを宿した抵抗力に耳が食いついてゆく、あのミンガスやヘイデンに対するような聴き方ができないのは、今では個人的にも社会的にもある意味当然なのかもしれない。古ければよい、あるいは新しければよいということでは無論ないが、アルコの演奏もピッチカートと同様の重きが置かれている点は、今どきの主流ともいってもいいのだろうか。しかしそれも、くどくどと特筆すべき点でもないだろう。

いわば資本という神に浸されるようにシステムに組み込まれた形式が世界を凌駕してくなかで、次々と音楽が行き場を失っていくようにみえる。それでも個々人の演奏者はいかにその逃れられない形式のなかにおいて生きて表現するかということに全勢力を注ぐ、そんなアルバムはいまでも数多くあると思うのだが、そのなかから、内側からシステムを突破する力をもちうる音楽が芽生えうるかということには疑問符がついてしまう。

このアルバムはただでさえベースソロという地味なありかたではあるが、Larryさんという演奏者の白熱した身体性が確かにそこあってその集中力と身体性が、ある形式のなかにおいてある高揚感を持って聴き取れる点が一つの魅力をなしていたように思う。これはともすると好ましいことではないかもしれないが、アルバムのなかのある形式的な部分がいったん聴き手のなかに表立って意識されてあらわれてくると、この状態は逆にアルバムの外側からアルバム全体を眺めるような、冷静な契機を与えるようだ。内側の演奏内容云々よりも、むしろ外側から入り込むように演奏を眺めるという、聴くことにおける観察の眼が僕の中で芽生え始めてくるようだったのだが、その観察するような聴き方の感触がどんなものなのか、このアルバムを通じて少し追いかけてみたくなった。

題名の「Gravity」のイメージとむりやり関連づけるようだし、あまりにも唐突だけれど、僕はこのアルバムを聴く意識の裏で、現代物理学の「自発的対称性の破れ」という言葉の響きをいつのまにか描いていたようだ。たぶんこの音楽の中身とは関係をもたなかったようだけれど、アルバムの外身と僕の中身はこの言葉によって関連づけられていたように思う。

現代において非常に美しい対称性に重きを置いた世界の数式的記述は、物質の重さ、質量がゼロであることを示してしまうという現実との矛盾を示した。対称性の美しさの追求だけではこの世界は真空の中に飛散し、存在し成立しえない、それでは質量とはどのように与えられるのかという問題提起のなか、ヒッグス機構という仮説がこの矛盾を説明しつつあるという。その中心的役割ヒッグス粒子は、素粒子の動きに抵抗するように「動きにくさ」をあたえ、それが質量をもたらすというわけだ。宇宙の創成とも関係があるらしい、ということはわれわれの身体の問題にまぎれもなく直結している。このヒッグス粒子が実証されつつあるといって話題となったのも記憶に新しいが、まさに、時空を満ち満ちに満たしている粒子のノイズこそが対称性を破り、物質、すなわち身体の質量をも与えているということだろうか。

禅や仏教が日常的現実存在の内部から無へと向かい、ともすると一切の存在を否定していく「空」へと突入していったのと相対するように、現代物理学は究極的対称性としての美の数式的な世界記述から、未知であった物質の理論的発見と、その具体的な検証を経てノイズ的非対称性、あるいはさらに究極なる対称性の世界へと向かっているのは興味深いし、そこに重力「Gravity」がどう関わるかということも現在、物理学では大事な局面だという。

アルバムを観測するように聴くということは、ミンガスの音楽を聴いていたときのように音楽の内部に入って耳と身体をこすりあわせるように聴くというのではなく、ある整った形式を外側からみるということだが、それでも、いくら観測するといってもそこに音がしているという物質的な存在感までをもぬぐい去ることは僕にとって不可能にちかい。ある身体が演奏をしている限り、その身体こそが一つの抵抗となり、いかなる音にもいわば一つの質量、存在感を与えているのである。そのことに弾いている内側ではなく、聴いている外側から気づくのだ。

これは音の動く推移を歴史的に、あるいは音楽理論やコード分析的に見ていくということとはちがって、音楽という空間のなかで一つの音の動きや演奏者の身体性を通じた音がいかにノイズにあたって質量を持ちはじめ、その微小な破れがいかに時空にベクトルを与えるかということを感覚的に捉え、そのベクトルの行く量と方向を見定めていくような感覚に近い。いわば演奏をしていなくても演奏者になりかわってそのベクトルをとらえ、いったん与えられたその方向と大きさの変化を見定めつつ、音自体というよりもそのノイズのベクトルのようなものを追いかけながら、音楽のなかに外側から入ってゆくような感覚が得られるようだ。それはもしかすると、音が何らかの周囲の時空との摩擦を切り開くための質量的な接触源としてあって、このノイズとの抵抗を経由してさらに「空」へと入り込んでいくような過程と似ているのかもしれない。

こういう感覚はむしろ共感しずらい音楽、それでも演奏者の身体性を否定せずに待ちながら聴き通そうとするときに多くでてくる。抑制的な聴き方の一つではあるが、これは演奏者の外側から演奏者のなかに入るということ、音楽への嗜好性やダイレクトな音の感触的な好みでもなく、興味のない重さを持たなかった粒子が普く存在する粒子に抵抗している身体の様相を、外側から観測し聴き取らねばならないという責務に近いところからはじまる。非常に短い限られた時間のなか患者の声をどうしてもきかなければならないときに発揮される潜在的身体能力とも似ているかもしれない。音の流れのなかに存在してくる身体の自発的な破れのような臨界点を注意深く聴き取り、それを聴き取ったら身を任せていくということでもあって、たとえ演奏者が自らの演奏に対してそうしていなくても、録音されたもののなかでそれを聴き手が体験するということは可能なのだ。それが演奏者の声なのかもしれない。そしてそれを支えているのはやはりこの身体なのである。音とノイズの関係にみられるようなヒッグス機構が音楽的経験にもあるということなのだ。「ヒッグス的」な聴き方は、即興演奏の演奏者、聴者においても顕著にあらわれていて有意義なのではないだろうか。

僕にとってのこのアルバム、400枚という複数のなかの一つのアルバムという小さな破れを聴き取ること、その「Gravity」の方向に忠実に書くとこのようなことになるようだ。それぞれのアルバムが、どのような人間的、あるいは社会的、歴史的な意味をもつかは一方では大問題でもあるのだが、このような聴き方においては、モンクの音楽もLarryさんの音楽も、彼ら自身を契機とした小さな対称性の破れを僕が聴き取っている、あるいは聴き取ろうとしていることにおいては、何ら変わりがないことに気づく。

僕がミンガスを聴いていた頃の1980年代の感覚とはちがって、一人一人がこの世界で小さな固有の破れを経験しながら、全体主義的な「動きにくさ」とは異質な場所で、そもそもそこにある時空のもつ原初的な「動きにくさ」をあらゆる場所に聞き取り、その場所にむしろ解放されながら、素粒子がヒッグス空間にぶつかることよって重さを得るかのごとく、此処にある存在としてのベクトルを生きていくような抵抗のあり方、あるいは音楽の聴き方があるように思えた。これも時代に応じて変化すべき身体的態度の一つなのだろうか。