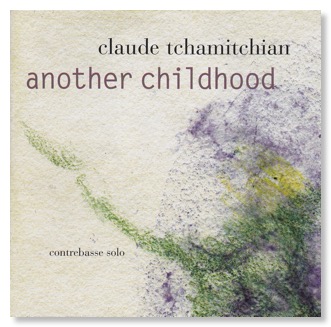

夢枯記038 Claude Tchamitchian | Another Childhood

contrabass solo/cd/émouvance/2010

http://www.claude-tchamitchian.com

【Yumegareki 038】

The title, Another Childhood, reminded me of a word, “Infans.” Infans basically means a child before the acquisition of speech, to put it simply. But it may also refer to a child who doesn’t even know that he/she is a child or who cannot identify themself as an individual. In other words, infans may represent an incarnate body. All the songs here are addressed to someone in a form of bass music. A series of musical performance dedicated to someone goes beyond the intention of the performer, having an internal force of the music push something forward and exposing it there. This music seems to sit on the conflicting embodiment of “self” and “infans.” As I listened, I gradually retrieved my childlike innocence.

Children are just like music. They don’t just receive and listen to the music. Rather they are the living musical instruments. In the light that runs through the death, they start singing and keep on singing. They can sing because they live on light, although they are backed by the death. The deadly pitch dark is the birthplace of a song of the music and the song is the light. A ray of light provided by a song infuses life to children and helps them get out of their shell to start walking on their own feet. They will continue to live as long as they can find a single light, a single tone, or a single path for them, and live in the light by believing in it. But we cannot tell when they lose their light. They will develop the ego, or a light of selfhood, which may turn their eyes away from death. But their body continues to exist with a fear to live.

Listening to the music is an experience that awakens something in our memory. This awakened mobile substance doesn’t have a name. Sound can be an indescribable, permeating, and intermingling shadow of death. But a song emerges, being tied up at the border of the world and destined to disappear. The song is the voice of the living dead. Music gets to its feet out of the chaos as a song. Then, the song begins to take steps in the space time. Sound becomes the shadow of the song and the gravity of the sound pushes the song back. But still, the song survives, resisting the sound and creating time. Chaos supports song here and there, trying to screen song and reduce it to nothing. Time suspended by the song’s independent movements attracts a distant memory of vivid nostalgia as an afterimage of the death. Song communicates with nostalgia through death in an enormous ecstasy.

Being a child, I somehow manage to come back to myself. Nostalgia is a vivid and real experience of an encounter with the dead through music. It may be an indispensable experience in our life as it brings up the long-forgotten infans. Nostalgia is a lively physical regression to Another Childhood via song, music and death. It is an overflowing life that resumes living at this very moment.

----------------------------------------------------------------------------------------------

音を聴くというのは、人間の記憶にある何ものかをゆさぶり起こす経験だ。揺さぶり起こされ、うごきだした何ものかは名付けえない。音楽は、ついには語ることのできない何ものか、死に向かって語ろうとする行為で、失敗を繰り返しながら何かを誕生させようとする力のようなものが音楽には宿っているのか。音楽は音でないものをまとっている。音楽を通じてそこで鳴っている音自体とは別様に示されるものとは、言葉では語りえないものだ。音楽において音は、語りえないものがしみ入り交差する死の影といってもよい。そうであるなら死者を懐かしみ思い起こすこと、ノスタルジアとは音楽を通じて死者と出会う鮮烈な実経験であるかもしれない。

ヨーロッパ的なサウンド、その内側に入ることができれば、重厚な音楽だったように思う。ほとんどすべての曲が、それぞれの曲のタイトルに明記されているように、誰かへのオマージュになっているようだ。最も短いPeter Kowaldさんへのオマージュである『Off the road』という曲は、このアルバムのなかで短くも非常に印象的であった。

タイトル『Another childhood』ときいて、大学時代に一般教養の精神分析学講義で学習した<インファンス>という言葉を思い起こした。<インファンス>とは、エディプス・コンプレックス以前の言語を知らない幼児期のことを元来さしているが、フランソワ・リオタールが分析し、「疑いなきもの」(カフカ)、「文節不可能なもの」(サルトル)、「私有不可能なもの」(ジョイス)、「幼児的なもの」(フロイト)、「無秩序」(ヴァレリー)、「誕生」(アーレント)といったようなものにも置き換えられうるともいう。

Tchamitchianさんは、「音楽が、“incarnate” な状態であるようにしたかった」と付録のインタビューで答えている。“incarnate”というのは、「何かが肉体化され人の姿をしているよう」という意味のようだ。アルバムにはこのような意図を通じた色々な思いと試行錯誤があるようだが、自分が子供であるということさえ知らない子供、私というものをまだ知らない子供のような<インファンス>な肉体に演奏者が意図的に立ち返っていくことによって、誰かの存在を意識しながら音に託し、存在をたぐり寄せていきながら何かに立ち会い、何らかの存在への接近を夢見ながら音楽という経験を重ねることによって、アルバム全体として何かの存在を場に示そうとしているように聴こえた。

いくつかの弦が同時に鳴っているpolyphonicな重厚さが続く演奏が多い。面的な作り込みもなされているのかもしれないが、基部には強い即興精神を感じる。これによって、演奏家のやりたいこと言いたいことよりも、演奏する身体の方が強くでているように感じられる。しかしながらその意図、あるいは<私>は、演奏する身体を通じて音楽のなかに放り投げられ、意図しなかったものへとずれて変換され形をかえながらも、質的には音楽の内部にどこかでとどまろうとしている。自ら語ろうとしている意図<私>が、自ら語らないものつまり<インファンス>へと差しむけられていく行為。そしてその均衡を何とか保とうとする、<私>と<インファンス>を交互に漂う拮抗した身体性が、この音楽には根底的な場所で流れているように聴こえる。

誰かに向けられた音楽。でもその誰かは違う場所に生きていたり、すでに故人であったとしても、演奏している場にはたぶんいない。<私>の意図している何ものかは、<インファンス>な身体を通じて、ここにはいない誰かへと向かっては<私>へとふたたび差し戻され、またふたたび誰かへと向かっていく。その場にいない人にむけて演奏された音楽の束が、演奏者の意図をこえて、音楽の内部の力によって何か別なものが場におしだされ、そこに示されようとしている。この事態は演奏者の意図を超えていて、演奏者がそれを意識すればむしろ遠のくものだろう。知性的に弾かれ意図された音楽でもありながらも、各々の曲がそういう不安定さのなかにある即興的な音楽でもあり、アルバム全体として輪郭のおぼろげな何ものかが示されようとしている。そういう場を聴き取ることが聴き手に暗黙のうちに課せられているかのように、僕はこのアルバムをいつの間にか受け取っていた。

たとえば上田秋成の『雨月物語』に怪奇な物語であるだけにとどまらない迫真性があるのは、描かれている亡霊がまさにここにみえているかのように場を生きているからだ。死を直前にした人の背後に何かがあるのがみえるときがある。そしてそのときまだそこに存在して生きている当の人間がまるで亡霊のようにみえてくる。もはやどちらがどちらかわからなくなる。死霊が人間に侵入してくるのか、人間が亡霊となったのか。死というものを本当に目の前にすると人間は何かを予感し、予兆するように動物的感覚を呼び起こされる。それに呼応するように忘れていた身体のカオスから本能的な感覚が呼び起こされ、何者かに身体が鋭敏に反応したとき、人間は本当に幽霊さえをもみることがあるのではないだろうか。

子供も子供だからこそ亡霊をみる、あるいは霊に出会う能力があるに違いない。だから子供は常に暗闇のなかにいて、存在することの不安定な不安のなかで、生きるための光を求めてさまよっている。アルバムのインタヴューでは「このアルバムでは楽器を光の方にひっぱりたかった」とも書かれているが、<インファンス>の身体をやっとささえているもの、それが光だろうか。光をひきよせながら自らの存在を照らし、照らされた自らがある場所に立つ、だがその場所に立っているものは、自分自身にまだなりきれていない、自分が誰かわからない誰か、誰か知っているようで知らない人の姿。あるいはそれは、死者の亡霊のような存在なのかもしれない。音楽が自分自身や個人に向けられたものから抜け出すとき、そこに提示されるものは生きた亡霊のような存在であって、まさに“incarnate”な存在かもしれない。

子供は、本当に何の前ぶれもなく歌を歌う。歌いだす度になぜいまここで歌うのだろうといつも思う。大人からみれば確かな理由はなくても、子供の背後には何かがあると勘ぐらざるをえないこともある。子供の、インファンスの身体には世界は区別がないだろう。どのような色、どのような形も貪りくらうインファンスの身体。どんな歌でも吸収し、どこにおいても突如としてあの身体は歌ってしまう。こうしたアルバムを聴いたあとの感触は、子供が友だちと遊びはねながら突如として歌いだした歌が、子供が他の遊びをみつけて突如として途切れたとき、そこに醸し出されている場の変化にも似ているように感じる。

たとえばドゥルーズ/ガタリは『千のプラトー』のなかでこんなことを書いている。「暗闇に子供がひとり。怖くても、歌を歌えば安心だ。歌のままに、彼は歩き、立ち止まる。道に迷っても、歌を口ずさめば、それなりに盾になってくれるし、どうにかこうにか道案内もしてくれる。歌とは、いわば静かで安定した中心の前ぶれであり、カオスの只中に安定や静けさをもたらすものだ。こどもは歌うと同時にスキップするかもしれず、歩みを早めたり遅くしたりするかもしれない。しかし、歌それ自体がすでにジャンプなのだ。歌はカオスから跳びだして、カオスのなかに秩序のはじまりを置くが、それはいつまたばらけてもおかしくない。」

何かを誕生させようとする力は死によって支えられていて、死の暗闇こそが歌の出自となる。歌は光だ。歌のもたらした一筋の光によって子供たちはやっと生きだして身体の殻を破り、一人で歩き始める。ひとつの光、あるいはひとつの音色、あるいはひとつの道を探しあて、信じることによってこの光ある限り生は続くだろう。子供が歌うのは、子供が死に支えられながらも光を糧に生きているからだ。だが、いつ光を失うかわからない。

そして、やがて培われる<私>という光が死から眼を閉ざすかもしれない。音楽自身によって耳の生が閉ざされることもあるかもしれない。<私>が死というカオスにさられされることは、いまここを生きるために必須な要件だといっても過言ではない。時につくってきた、またつくられてきた道をはずし、道からそれていくこと。無数の音に聴いて身体の音色を塗りかえること。光の痕跡を凝視すること。音のカオス、光のカオス、死が生を生たらしめる。そのためにも音を出し光を捉えようとする衝動が、幾度も幾度もはたらいてはその都度ほどかれ、ばらけられつづけているのだろうか。自己否定なのではなく、ここに生きている、生きていなければならないというがために。

世界の境界にあらわれてはつなぎとめられ、やがてきえていく歌は、生きている死者の声だ。カオスのなかから歌が歌としてたちあがり、やがて歌が歌として自らの足で時空に歩みだすだろう。音は歌の影となって、音という影の引力に歌はおしもどされ抵抗しながら時間は創造される。カオスはいたるところで歌を支え、あるいは歌をふるいにかけながら無にひきもどそうとする。ふりかえる暇はないけれど、自律した歌の運動によって宙づりにされるように止められた時間は、死の残像と化して鮮烈なノスタルジアを記憶の彼方からいまここへひきよせる。途方もないあの恍惚のなかで、歌は死を通じてノスタルジアと交通している。ノスタルジアは歌(音楽)と死を介した『Another childhood/もう一つの幼年時代』への生々しい身体的回帰であり、何より今ここにおいて生きなおされている生の充溢なのだ。