夢枯記031 Peter Herbert | Bassooka (Music for 1 to 16 Basses)

contrabass solo /cd/aziza records/2001

http://www.azizamusic.com

【Yumegareki 031】

This music seems to be created to remind us that we have a body that continuously transforms itself as we live. I can feel animalistic sensory perceptions of smelling and hearing deep inside the music. It is a structured modern multi-track recording, but its clear sounds and mode naturally cohere to the body, emitting an aroma of the ancient philosophy. In this modern world, this attempt can be a challenge to the listeners.

This album is not the imagination of the vast universe lying far from human beings. Rather, it invites me to the micro world inside or an imagination of the microcosmos. Sounds pass through the organ, called “ears,” where the frictions are filtered. It also seems to filter sounds to materialize words out of the music.

In this manner, music can act like an animal, revealing itself in a blink of time, invoking an instinct from the listeners, and then gradually crystallizing a shadowy apparition of the performer. It is a form of the Western sounds or a contemplated mode of performance. But I can also hear refined carnal sounds, created to perceive a fugacious nature of bare behaviors. Because of these sounds, it strikes a similarity with the prominent philosophy of the East which emphasizes a concentration of Qi, the vital energy. The apparition itself is a culmination of Qi in a physical form.

This album compels me to consider the future of people and the earth with depth and width. It is a potential of soft but harsh words that can help us communicate with animals through Qi on a cell level, detaching ourselves from the political ones.

----------------------------------------------------------------------------------------------

僕はいま、たとえば政治的な言葉とは対照的であるような動物的な言葉を聴くことができたのかもしれない。動物の言葉、動物レベルの人間の言葉の洗練があったように感じて、その残響に確かな共感を、ある動物的感覚において抱いたようだ。このアルバムを聴き終え、この静かな夜、なぜか書きながらヴァイオリニスト、カール・ズスケのバッハ無伴奏バイオリンを聴きたくなって静かな音で聴きだしているのだけれど、あの饒舌なシャコンヌでさえ密やかな動物の吐息のように聴こえてくる。

言葉の信憑性と言葉への責任が問われる政治。しかし言葉の誠実性が一般的にも急速に失われてほぼ完全に解体しかかって、言葉というものが政治から剥離し失墜して離散していく。政治が自分自身の基盤であるはずの言葉の力や意味をなし崩し的に失う、いや言葉を虚飾しながら利用するだけで、もとより政治の言葉の創造すらなされていないだけでなく、社会に生きる人の言葉までもが政治権力によって奪われる事態が再び生じつつある。実に憂うべきことだけれど、権力の言葉が大手をふるいだせば、柔軟な精神、自由の言葉はより影を求めて自らをくるみながら身を潜めるようになる。生存本能と慈悲のあいだを縫いながら、言葉は人間であることを離れてより動物に近づいていかなければならない。一方でこの命がかけられているその相方は誰なのか、それが自分自身なのか他者なのか国家なのか、考えるには言葉が必要だし、言葉とは本当に厄介なものだ。

だが言葉を書くことよりも、何より音を経験していくことによってしか耳の変化はもたらされないように思う。でも聴かなければならないと思ったり、聴こうとしてみたり、あらかじめそこにあるような言葉、内的にすでに統制された言葉でもって音楽をやったり鑑賞するのでは、結局は何も起きはしないようだ。それでは本当の生きた言葉がこの身体から吐き出されないからだろうか。豹にしとめられた獲物の眼の涙のようにあるがままをあるががまに受け入れながらも、生存していくことを捨て切れず、またこの世界のあらわれとして生まれては朽ちていく命を慈しむこの身体がある。言葉によってこの耳を磨くためには、影のなかを動く動物の逃げ去っていくあの気配のように、満ちては欠けていく言葉を、どこかで書き続けていくしかない。

音楽を聴こうとおもう時もおのずからあらわれてくる、前回もそうだったけれど、聴くための気の動きのようなものがいつしかやってくる。これだけの技術と経験を持つPeterさんの音楽活動は非常に充実していて多岐にわたっているようだし、うらやましい気もしてきてしまうけれど、むしろいま、音楽のことなど忘れてしまったほうがよいともいえなくもない。「インプロ」という音楽からすらも逃れたい。音楽を手放すことがむしろ音を聴く身体の呼び水になるからだ。繰り返し聴き、あるいは聴かされて同じような心の安堵の反復を得るためではなく、生きていれば刻々と変化していく身体がある、そのことに気づくための音楽、動物的な感覚、嗅ぐことであり聴くことでしかない、だからこそあるがままの行為が、泡のごとく闇のなかでいつも芽生えては消えているのを感知するために。

音楽もきっと動物の言葉と同じように、目の前を一瞬にして消え去っていった動物を目撃したあとのように、始まるまえの沈黙と終わったあとの静寂、そのあいだにあって、静寂が沈黙になりそれが音楽に変化し音楽によって静寂の様態が変わる。このアルバムもそういった過ぎ去る一瞬の音楽だ。音楽を聴いている、その瞬間から何かが、それも何かわからないものが、変わってくる。こうしていい音楽に出会えたとき、そこにある音をこの耳はあるがままに受け入れているようだ。そのときある殺気立ったような感触が芽生え、死がみえてくる。だからいまを生きていると察知できる。

江戸時代、三十歳から木彫を彫り始めた円空はたった十年余で、隠された人間の動物的感覚の領域に突入したのか、制作表現を大きく転換していった。それからはもうとめどもなかった。とめどもなく円空は、世にも不思議な木の像を彫り続けたようだ。しかも人びとのために。人間の言葉と闇で直結している動物のあの秘かなる領域からにおってくる隠された気配を森のなかで嗅ぎながら、円空は人間の闇の開ける時を待ったことだろう。奇怪な形が奇怪ではなくなってみえてくる円空のあの鑿の切り裂く木彫の体のように、耳という器官を通じて身体が自然のうちに開いていけば、音は消え闇さえも破られる。その力こそが生だ。そして書くのも聴くのも弾くのも、自由であることがどこまでも命をつなげ変化する動きを止めないための綱だ。

話がそれすぎたようだが、セバスチャンコレクション、この400枚超えのアルバム、そのそれぞれが自由の結晶した生の形なのだ。音楽の背後にあるひたひた迫ってくる動物の気配が僕の耳をもどしながら自由にし、想像がかなりかき立てられたようだ。このままではこの夜が夢か現実かわからない。少し振り返ってもう一度、動物的身体とはややずれた人間の身体の次元に言葉をおいて書いてみよう。動物の夢といっても、このアルバムはただ本能にまくしたてられている音楽というのではなく、実はその真逆であるのだから不思議だ。現に戻るプロセスを、さらに言葉でふんでみるとしよう。

技術や巧みさも音楽的創造性もありすぎるくらいある。ノイズにはむしろやや乏しい感じで、様々な種類の音楽やリズムを器用に演奏しながらのマルチベースの音楽空間で、ほとんどが、まさに構築された非常にモダンなヨーロッパ的マルチトラックレコーディングなのだけれど、音質と方法が自然で嫌みがない。たとえば15曲中の最後の方の1曲はジャズのおそらく多重のないアドリブソロなのだが、ジャズという方法のなかに居続けながらも、やっている内容自体はジャズの内部に留まらない。磨かれた身体そのものが聴こえるからだろう。音を通じた人と人との関係性のあり方を多様なリズムや、親しみやすいジャズの感覚などを高度に、それも非常に滑らかに混在させながら、逆説的に、音楽のかつて聴いたことのないような形のようなものを聴き手に示しているように聴こえる。

マルチベースという手法、そしてこのつくられた音質のクリアさも、Mark Dresserさんの内ジャケットの言葉にあるように「根拠のない派手さのようなものはなく」、このアルバムにとって必然的かつ熟慮された要素だっただろうと思う。Peterさんの選んでいるこの形とは、個性というよりもある種のひっかかりのような感触で、それは一つの生き方の呈示のようなものかもしれず、現代においては聴き手への挑発であるようにさえ感じる。その挑発的身体や意識も、どこか動物的に聴こえたのかもしれない。

哲学がはるか昔、存在や真理とはなにか、その言葉による追究ではなく、いかに静謐のなかにいつづけることができるか、そのための方法としてあったとすれば、この音楽は非常に良く作り込まれたコンテンポラリーでもあり、こうした古代の哲学のようでもある。この意味でこの音楽は単なる現代の身体的パフォーマンスにとどまるものでも決してないだろう。身体的ノイズから直接発せられるような音楽でもなく、はじめから与えられている天賦の純朴さ、無垢さといったようなものでもない、静かな音楽だけでもまったくないし、マルチレコーディングを駆使した、これがまた動物的でもある非常に強力なダイナミクスに満ちていて最後の曲は躍動的でさえあるのに、身体ノイズの対極に、しかしながら同時に存する静謐さが音楽のあとに自然に醸し出されてくるのは、それがヨーロッパ的な形をとっていても、たとえば身体が「気」の凝集であるとする東洋の代表的な思想とも接点をもつものかもしれない。

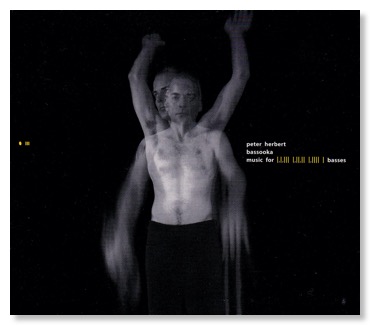

奏でられているのは音楽の言葉の濾過された音といえばいいのか、ノイズに満ちている言葉の身体を通過して漏れてくる音の水が時空を流れていくかのようだ。音と音のあいだに聴かれる静寂のほうが、音の躍動感よりはっきりと僕には聴こえてきていたようだった。音と音の隙間はわずかだが、そのわずかに隙間に流れるように照らされつづけている奏者の身体がいまにもみえてくる。あるいは奏者の身体性はその音に照らされて、というよりも奏でられた音を透過してみえてくるようだった。ジャケットにうつる身体の二重イメージは複数の音と音のマルチな重なり、そしてノイズと静寂のダブルイメージでもあるだろう。内ジャケットやホームページのなかのエドワード・マイブリッジのような連続写真が気の流れをあらわしているようで面白い。

身体は宇宙の気の凝集された一瞬のあらわれの形だということ。深く録音全体をきいてくるとだんだんそれがわかってくるような非常にいい音がする。凝集し離散していくそのプロセスは、聴き手が音楽を注意深く聴こうとする行為のなかにあらわれるものではなく、そこに流れている音の渦の中に聴かれる何かが聴き手の耳の膜の中に溶け込んできては、聴き手の身体を通過し去っていくプロセスとして現われ出てくる。音が耳という器官を通過し、その摩擦を身体が漉しながら、音という言葉を濾過しているかのようだ。音楽から言葉が濾過される。

身体のなかの波の、渦の動きのなかに静かに僕は入っていく。そのエネルギーに窒息させられて気が死んでいくのとは反対に、静寂のなかに心臓の鼓動がはっきりと聴こえだす。13曲目は実際まさに心音が音楽の基底をなしていて、僕は僕のなかの水の波にのっかって大きさが小さくなっていく。身体の内部、ミクロの世界を泳いでいるかのようだった。

ミクロの細胞の宇宙のなかには広大な存在の領域があるにちがいない。ひしめき合う無数の透き通った生命体の、生きた極小の物質の動く響き。細胞内の微小管内をうごく極小のモータータンパクを外側から実験的に観察しても、観察だけではその動きを身体的に実感できるには遠い。Mark Dresserさんの言葉は「This CD is a feast for the ears and the imagination」と結ばれているが、このアルバムは人間から離れた広大な宇宙への想像ではなく、むしろ内部のミクロのまたミクロへと僕を誘う。音楽を奏でることとそれが聴かれることは想像、暗闇に託された夢のそのものの体験なのであり、それゆえに一つの実であり虚でもある身体の像がそこに現出してくるのだ。僕がもし絵描きであるなら、それをこそ描きたいと思うかもしれない。

こんな風にもう一度、やや違う言葉の目線からふりかえってみても夢は続くかのようで、宇宙という存在の入れ篭のなかで人間がどの位置にいてどういう身体の大きさをしているのかがわからなくなってくる。しかし不思議とそのわからなさのなかに、何か定まった存在が際立つように彷彿としてくるのだ。聴き通しているとしまいには人間の大きさをした等身大の身体があらわれて、まさにその大きさでしかないような人間の亡霊が、空間に立ち尽くしてみえてくる。音楽そのものが一瞬その姿を見せながら聴き手の本能を呼び覚ます動物のような存在である一方で、音楽の背景に立ってゆっくりみえてくる亡霊、それこそが演奏者の身体、いや、何かの気の凝集された現の実体とはまさにこの亡霊であるのだろうか。

いまこれを聴いてここまで夢想しながら書いてくると、はじめについつい書き出してしまった今日の言葉に対する懸念、人間同士の戦いのために国家を強固につくりあげるための言葉の統制ではなく、気というものを通じて動物と交流するための言葉、細胞レベルの言語、そんな深い広がりとつながりをもった柔らかく厳しい言葉の可能性を、これからの人間と地球の未来のために真剣に考えてみてもよいと思う。ばかばかしい絵空事ではなくて、政権が戻ってからのこの一年をふりかえりつつ、そんな気持ちがとても強くなった。長くなったけれど、今年最後の夢枯記にとって最高によくできたアルバムを手に取ることができてよかったと思う。