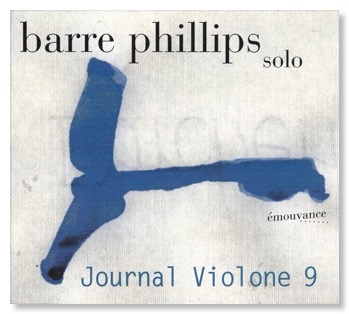

夢枯記023 Barre Phillips | Journal Violone 9

contrabass /cd/émouvance/2001

http://en.wikipedia.org/wiki/Barre_Phillips(wikipedia)

【Yumegareki 023】

We say ourselves in syllables that rise

From the floor, rising in speech we do not speak

-Wallace Stevens-

Sound, as a residue of invisible air, seeps into the edge of life and death called “moment” and enters the original form of language. Every second, it opens up the body and affirms the moment, stopping the time, pulling the world into the dense poetry of sound, clarifying the world through the entire process of music, and then, soaring the sound up again in the light.

A moment is to cut off the world. Even though it is like a death that breaks away from everything, a moment can also provides an invaluable opportunity to celebrate “now” with its innate nature. Sound transforms into a life to live the moment. As a process of living, the music is regarded as a poem as well as the life itself.

Through the music, the solid feel of invisible soul invokes the physical reaction that goes beyond the emotion. What is life? Facing this profound question, the strained mind is released just like a soft bud under the melting snow that has been waiting for the light and the air on the ground. I am then covered with a lyrical smile.

----------------------------------------------------------------------------------------------

命とは何か、という問いの深みにたたされたあと闇のなかから待ちつづけてあらわれた一筋のみえにくい光に促されるように、雪解けの氷の下から光と空気を待っていたあの柔らかい芽のように、窒息した心が解き放された地上の空気を吸い込んだ時、あの微笑みにもちかい軽みが生まれることがある。張り裂けそうになる何者かの緊張度が音に伝わることによってゆるやかに弛緩しだす。硬質であり柔らかであるような何者か、みえないその魂の感触は、この身体に感情をこえたある反応を呼び起こす。身体の確かに反応したあの他者がここにいるのだと、音楽は教える。

音楽は現在という氷河が落下して溶けおちるきっかけ、その触媒のようにあって、時間が氷解してくるこの底なしの深い一瞬に、まるで死者の魂をのせて音が降ってくる。魂は瞬きのごとく次々やってくる音に乗っかり続けては形を変えて音楽をかけぬけ、音楽が終われば、音楽という液体となってただよっていたあの氷はさらに形を変えて蒸散していく。一瞬あらわれたあの人はいったい、気となってふたたび何処へいくのだろうか。だがそれは生きているものの側の見方にすぎないだろう、命残されている者はいまや、何処も此処もない形にならない多層的な世界、生まれる前の、死んだ後の何かが「いまここ」にあるとしか。それもかすかに、あまりにもたよりなく、音楽のようにとらえようがない。だがどこか確信に満ちて何かがそこに残されてあると感じられるのは、まぎれもなく自らの疑い様のない身体の変化をともなっているからだろうか、時間は死に宿って静止し、ふたたび生へ傾斜しながら昇ってゆく。そして僕は、薄明かりの部屋の外に出ていくようにうながされるのだった。

1000年後の世界はどうなっているのだろう、然し世界はいま人間につぶやいているのかもしれない。聴くのだと。ありふれて垢に汚されてしまった、輪廻や転生や神秘、かつては尊かった畏敬すべき言葉たちがあった。流行にのらず、軽薄な人間の本性をみつめながらも一定の心の高みに立ち、失われた命を濃密なままにして保っていく、くるしみの人生その試練やその過程で、「いま」をほんとうに楽しみながら世界の明るみにでていくこと、そういうことがあなたにもきっとできるのではないでしょうか。

バール・フィリップスさんの音楽はいつも、いやその時に、僕にそう語りかけてくる「詩」なのである。この「Journal violone 9」は何度かかつて聴いているが、ここ数日の過程から、バールさんの録音で昔聴いたものをもう一度聴きたくなっていた。今日聴いてもいつものバールさんだった。ふと我に返ってみて、今日は何を思ったのだろうか、と思っていた。その実、何も思っていなかったといっても過言ではない。そういう不思議さが残っているけれど、だからこそ、それは詩だった。

バールさんの音楽には少し遠くから眺めるといつも、そこに「言葉」を感じるのだが、聴いてからすぐさまこのように書きつけたことと真っ向から矛盾するけれど、死者をここに連れ出す[ための]音楽、あるいは 沈黙(silence)から生じてくるものでもないようにもおもうし、一方でまるでしゃべっているように聴こえるが、それは言葉の語り(speech)という言葉でも片付けられないと思う。それなのに、どうしても今日の出だし風に書く書き方の方が、僕にとってはとてもしっくりくる。それはなぜなのか。やはり繰り返すしかない。「音」であって「詩」としか言いようがない音楽なのだから。バールさんの音楽を聴くと、音楽とは何かという問いと同時に、詩とは何かという問いのまえに立たされる。それは人生の不可思議そのものに対する問いでもあるだろう。

その果てしなき答えのない問いの前で、しばしいろいろと書いてみたが、それが詩であるからにはどうしても、いまの僕にはうまく言えないのでやめた。でも何か書きたいと思い、思い出して、詩人Wallace Stevensの、日本における数少ない古賀哲男氏の分厚い論文を引っ張りだしてみて、書くためのきっかけとヒントをいただいた。読みながらの言葉の引用と思いつきにしかならないが、少しばかり表現してみたい。

「silence」と「speech」のあいだにあるのが、バールさんにとっての「sound」といったらいいのだろうか。そうだとすれば、バールさんの音楽は、音にならない音や、言葉にならない言葉のように、原始的な形の言葉の形態に支えられながらも、一瞬一瞬の瞬間性、その呼び出しに忠実に動いてできあがってくる「sound」のプロセス、といってもよいのかもしれない。瞬間とは断続、世界を断ち切ることであって、他のすべてを削り落とす死のようなものであるにしても、それと同時に、瞬間は、それだけで一つの個別な音をもっていて、その瞬間自体の固有性によって時空が祝福されるような、かけがえのない契機ともいえる。

この本で、筆者が引用している Frank Dogget 氏の言うように、「空気のように沈黙は全てのまわりに横たわり、此処の様々な音を包み込む。そして音とは、詩の音でさえ、沈殿物や泥のようなもの」であって、「詩の効用は決して人間的な知の増大ではなく、人間に無知の自覚を促し、初源的な宇宙の現実へと導くもの」なのかもしれない。深谷で演奏後のバールさんと少しだけ話したとき、「先日京都で一緒に食事をして話をさせていただいてからというもの、たとえ一時でも自分の患者に対する気持ちが前よりもずっと優しくなれたのですよ」と素直に言ったら、とても喜んでくださった。そのときのバールさんの笑顔を思い出さずにはいられない。

バールさんの音は、一瞬、瞬間の死の深みのなかにも、浮き上がる軽さ、明るさがあるように感じられる。何ということもないのに、どこか祝福されているようなこの感覚は不思議だ。世界のみえない空気の沈殿物としての音を、言葉の原初形態を通じてさらに濃密化して瞬間という生死の淵のなかに入り込み、その一瞬を肯定していくことによって時間を止めながら、その断片にあらわれる溶解し沈殿した濃密な世界をさらに、音楽のプロセス全体において明瞭化し、気体として、ある種の明るみのもとにふたたび飛翔させていく。そのプロセスは僕にとって、言葉をこえて学ぶものが大きい。なぜならそれは、まさに生きることのプロセスであるからだ。だから、その音にはバールさんの人生が宿っているということは言うまでもないことだろう。

スティーブンスの詩の断片。バールさんの姿がスピーカーの背後にみえてくるようだ。

We say ourselves in syllables that rise

From the floor, rising in speech we do not speak

われわれは床から立ち上がり、われわれが喋ることのない言葉のうちに昇りゆく音節において、自身を言い表す

-Wallace Stevens-