夢枯記029 Al Fisher | Al Fisher Plays Bass

contrabass solo/lp/al fisher/1974

【Yumegareki 029】

“The Segovia of the string bass” – a phrase by Richard Davis is quoted on the back of the jacket. Technically speaking, it best symbolizes this album. His technique is incredible as he keeps on playing pizzicato all the way. An excerpt from the back of the jacket is posted below to share a glimpse of his seasoned skills in playing a contrabass just like a guitar. There would be no doubt that this album is cording of one of the most precious bass solos.

On the A-side, there is a list of Al’s works but it is anything but exaggeration of his technique as his skills go beyond the technique. On the B-side, it has Chopin’s The Revolutionary Étude. It is different from the expression of Chopin’s fierce spiritual dignity. Rather, it is like a cheerful little animal jumping on the foliage.

I have listened to this record several times in a row. I cannot but feel a sensation of lunacy gradually exuded into the space time, just like the performance on the Japanese Noh stage. The notes plucked off from Al’s hands jump over the arch of the melody, reverberating as a dawning sense of human insanity. The music is the extreme anomaly of an individual, a handprint of madness. Although the performer may not have been conscious or intended to do so, I can even hear things that the performer failed to catch.

----------------------------------------------------------------------------------------------

久しぶりのレコード。1974年当時のビニールがまだ表面にはりついていて光できらきらしている。このレコード自体も貴重な録音であるだろうことはジャケットの雰囲気から想像に難くないし、実際かなりの希少盤らしい。この意味では、セバスチャンコレクションという一まとまりの存在を象徴するレコードかもしれない。それだけに、ついているビニールは当然はがしたくないので、ジャケットはこれも久しぶりにマクロレンズをだしてきて暗い部屋で光の反射とジャケットのソリをなんとか抑制しながらジャケット撮影、やっと針をおろした。裏ジャケットには「The world's all-time finest pizzicato bass soloist」とある。

まず初めの感触は、レコード独特の音の奥の深さがあって身体の内部に直接響いてくる音。気持ちがよい。早くも感知されるのは、このアルバムが一つの探求の音楽であり、その結晶としての痕跡だろうということだ。この点でまず僕の耳が低く引き締まる。「ギターのようにベースを弾く」と何気なくいってみるとき、あまり良く考えずに、ああそういうこともあるのかもしれないな、と思うかもしれない。しかし実際、ことコントラバスをギターのように本当に鳴らせるかとなると、相当な困難を要することは僕にも想像できる。それもきっと想像をはるかにこえている作業なのだろう。ジャケット裏にあるリチャード・デーヴィス氏の言葉がこのアルバムをテクニカル的には最も象徴しているかもしれない。ー「The Segovia of the string bass」。これをみて数曲聴いていると、本当にSegoviaのギターを聴いているみたいに聴こえてきた。他にも前回聴いたゲーリー・カー氏など数々のベーシストからの賛辞が寄せられている。どこまでいっても全てピッチカート。ギターよりもより幅広い5弦のコントラバスの音のレンジが独特の重厚な空気感をもたらしている。

A面にはAlさん自作の曲が並んでいるから、もちろん技術だけではなくAlさんの音楽観が集約されているようにみえる。のっけから披露される「Working in Harry's Room」では素早い音の駆け上がりとリズムはこのアルバムの真骨頂がよくでているし、何よりもこんなことができるのか、そういう驚きがある。しかしながら聴きすすめていくとゆっくりとした曲が続いていて、技術をひけらかすような押し付けがましい音楽では決してなく、何かを淡々と音に託して語っているAlさんの音楽の印象はとても誠実に聴こえるし、たぶん彼自身の体験と経験がよく出ているのだろう、一音一音が丁寧であり、その背後にはAlさん自身のなかから何者かが聴こえるような気配がある。

音楽一家に生まれたAlさんは、本当かどうか、「ダブルベースがあまりにも大きくて自分の家に持って帰って練習しなくていいから!」という理由で高校時代にこの楽器を選んだらしい。そのころから自分のピッチカート奏法を実験的に探求し始めたということだ。軍隊ではあるバンドではチューバをふいて、あるバンドではベースだったという。練習していくなかで、1秒間になんと11音も弦をはじくことができるようになったようだ。いわゆるクラシックギター奏法のように全指、それでも足りないときには顎で弦を押さえて弾いているようである。

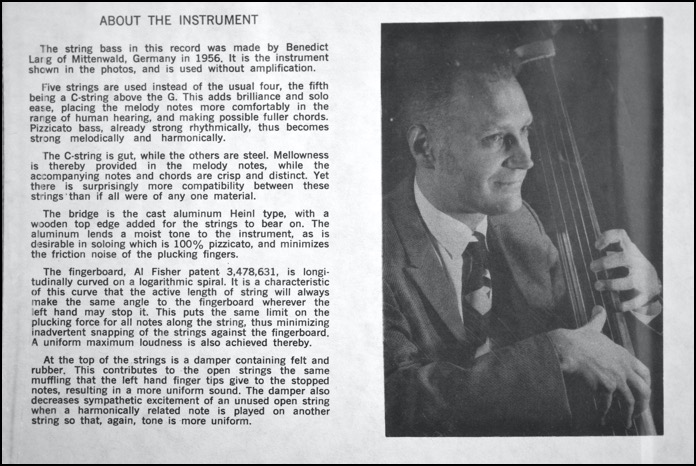

5弦ベースを使用、high-C弦のみガット弦、そして駒やナットにも独特な工夫をしているようで、弦を弾いたピッチカートの音質が均質性を保つ粒ぞろいになるように演奏しているし、まさにそのように聴こえる。high-Cで主旋律を、その他の弦で和音的支えを担っているようだ。よく聴くとその違いが聴き取れてくるし、違いがわかってくると音楽も深くなって聴こえるから面白い。このあたりについては最後に裏ジャケットから切り抜きで説明書きの写真を抜粋して示しておくので、ご覧いただければと思うが、それにしても、当然のように弾きこなしているこの指の驚くべき器用な動きの実際をこの目で見てみたいな、というのはある。

B面へ。バッハ、モーツァルトを経て18世紀のギターのために書かれた曲が続く。16世紀のリュート音楽もやっているが、和音も非常に正確で、右手の親指や左手でコードの基音がしっかり押さえられてある。説得力があって素晴らしいし、ジャケットのAlさんの笑顔そのままに自分の奏法を楽しんで弾いているのがわかる。そしてショパンの「革命のエチュード」へ。これなど、聴いているとショパンのあのすさまじい精神的重厚さからは離れて、さながら木の葉上をとびまわる小動物のようである。だが、音がベースの低音を基本としているのだから不思議だ。それでも木はかなり高く、葉の上を軽々と飛んでいるかのようだ。やはり各氏が絶賛しているように、ベース奏法の一つの革命といってもいいのではないだろうか。

続いて披露されるのは、お決まりと言えばお決まりの「熊ん蜂の飛行」。弓弾きの超絶技巧は何度か聴いたことがあるが、もつれそうでもつれずについていく、コントラバスのピッチカートの音の感触がしっかりある。ここにおいてもテクニックを誇示する感じはなく、淡々と楽しんでいて余裕があるようだ。聴いているこちらも晴れ晴れとした気持ちになって、最後はコール・ポーターで締めくくられる。何となくではあるけれど、このAlさんのピッチカートと対照的なものとして、ソビエトのベーシスト、R・アズルキンのソロレコードを思い浮かべた。

さて、通して聴いていて僕が個人的に最も気になっていたのは、一音一音の残響をあえて排し音をあえて響かなくした粒のそろったこの音質だったようだ。かなり私的な感覚になるけれど、遠いところで、僕はなぜか鼓の音色を思い浮かべていた。たぶんいつもどこかであの音が気になっているからだろうけれど。そうしてききなおしてみた。

この夏、郡上八幡のある神社で行われた薪能を観にいったとき、野外でマイクで拾われた鼓の音をききながら、あのときマイクを通さない鼓の音がどうなのかを懸命に想像して聴いていた。周りの環境にもかなり影響されるのは言うまでもないけれど、日が暮れるまで蝉の鳴き声があたりに十全に響きわたっていたのに対し、鼓は意外と残響がなく音がタイトな分だけ、鼓を手が打つ瞬間に世界のすべてが込められてあるように思えた。蝉の大合唱の大きな響きのなかに、響かない鼓の音がいわば時空に大きな活を入れ、あるみえない筋目をつくっていき、その音の筋目にちょうどのっかるように目の前の舞台が繰り広げられていく。しまいには全てが渾然一体となり、あのうごく能面に一瞬うつって姿を現したのは何者だったのか。得体の知れない自分自身の内部の狂気だったのか。

日が暮れていく。いよいよ薪に火が入れられる。蝉のオーケストラの響きもついに数匹となり、最後に残った蝉のまばらで断続的な声と鼓の音の対比が僕の心をひきつけ、動かしていた。鼓は残響は相変わらずあまりなく、弱くたたいても強くたたいても、あまり響かないからこそ根本的なところで世界にのっぴきならない筋目を入れるのだと感じた。今思えば、それが室内で弾いたときのコントラバスの残響のような響きとは全く質の違う波動のうごきとなって、違う次元に音の残余がひびきわたるようだった。それはいわばきこえない音の残り火で、目の前のうごく幻想的なあの夢舞台は、残った音に映された心の影かもしれなかった。

あの夏の日を思い出しながら、西日に照らされた部屋でレコードの音の深みにはまりながら何度かこのレコードをかけて深く聴いていると、うまく言えないが、Alさんの音は鼓の響かなさのつくる時空とはもちろん異なる時空ではあるけれど、それでもあのコントラバスの響き、残響のピッチカート奏法に必要であるが故に抑制された音が、ある筋目のようなものを作っていたように思う。それが音の粒の旋律的な筋目であることをこえて、その筋目の描いている世界を分かつ道筋の運動が、Alさん自身のなかの狂気の芽生えとして聴こえだしてきた。人間に潜む狂気自体がAlさんの身体を通じてあの技術を培っていったというのだろうか。その狂気はおそらく、表現というものの形がいかにあっても独特な風味をもっていて、それぞれの個が異形であることが極まったような、狂気の手形としての音楽が繰り広げられているかのようだった。その奏者にしかできない録音を何度も聴いていると、それはそうであるからいっそう、奏者がそこでまるで意識したり意図しなかったもの、聴き取らなかったものまでもが聴こえてくる、そういうことに繋がるのかもしれない。

たぶんAlさんにとってこの奏法は、たまたまはじめたベースを弾いているうちに、必要にかられて模索しだし、きっと年月をかけて成熟し、自分自身そのものとなっていった自然な形としてあったはずだ。そのすべてがこの一枚のレコードに詰まっているように感じる。たぶん生涯を通じて1枚しか録音していないのか、Al Fisherというベーシストを僕は全く知らなかったのだけれど、齋川信明さんが私信メールでこのアルバムを聴くきっかけを与えてくださった。今の時代でも、ネットで検索してもなかなかAlさんについてのことは出てこないし、こういうベーシストは非常に地味な存在なのかもしれないが、Al Fisherという人物が世界に異形を映し出した一つの存在であって、このアルバムがその貴重なベースソロの記録であることに疑いの余地はないだろう。