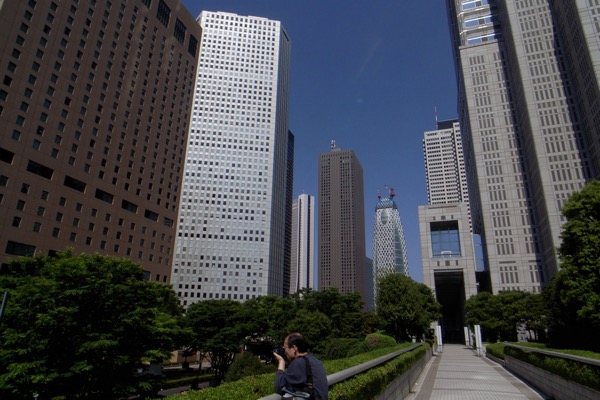

新宿 東京 tokyo, japan, 2009

城の向こうに姿を消していく大きな月

悠然と三分の二に欠けて

月と風の吹く木々と虫の声で満たされる暗闇の静夜のなか

光を地に反射している

太陽は今どこにいるのか

想像しながらカーブを左右に曲がるとき

空間的な相対性

戻ることのできない時間

物質の運動により寸断される今ここ

そうした本質的なものごとの単純さと

その一見つまらなくも限りなく多様で

変化し続けるあらわれのなか

器官の分担された役割の統合ではなく

その外側の末梢に感じ取る皮膚感覚のように

時空の始まりの一つの幹からゆっくりと発生する枝のように

世界と重なりあってははみ出す動きのなかに

一つ一つの物質は際限なく漂っている

月岡芳年の「月百姿」

芳年の浮世絵は記憶に反射する

一枚一枚が独立した時間の長い一瞬の物語のなか

実際には聞こえない音楽が

絵をみているさなか

姿をあらわしては消えていく

戻ることのできない音のあらわれ

聞こえなくとも

物質が自発的に動いているその道筋の内側をたどるように

絵を聴くことができる

描かれている流刑された藤原師長の

そして蝉丸の琵琶の音色は

強く静かで淡くはかなく

私はなく今もここもない

聞こえない音が聴こえる

今ここにおいて絵を経験し浮き世を離脱して

外側の音と内側に聴こえてくる音が響きあうなか

物質のすれあうずれのなかで

私という一つの統合された場が今ここに解体されていく

そうした場に聴こえてくる音

いつしか我に返り絵から離れたとき

絵は絵の記憶となり

昨日みたあの月は今ここにはないが

記憶を言葉の艶にのせてのこしていくことで

少しばかり硬質な深まりを得て

からだのどこかに宿っている遠い記憶と共鳴するような

記憶の鏡としての物質のようなものが

新たにあらわれてきて

聞こえない漠たる音の響き

その揺れが変わってくる

そして芳年の夢物語は

私という歪んだ生きものの形の

一つのどうしようもない個体に反響し

あの昨夜の月の乾いた郷愁を帯びて

今ここにふたたび

異なる姿で立ちあらわれる

何度もみては聴いてずれを感じる

同じようなことを思ってみては少しずつずれる

月の満ち欠けのようにどうしてもそうなってずれていく

東京 tokyo, japan 2007

夜の静けさのなか

男は身体のすすり泣く音をきいた

すべての友を失ったその男は

たった一人の友へ

決して出会ったことのない友へ

この世にもういないかもしれない真の友へ

深い感謝を捧げた

無心を込めて

心の朝のおとずれを待つように

密やかな感謝を捧げた

そして無償の鼓動をうち続けた

薄明のなか再び

世界のすべてを待機していた

その朝はおとずれた

東京 神楽坂(2) tokyo, 2008

看護師、栄養師、薬剤師さんと4人で、仕事帰りにとても渋いイタリアン立ち飲み屋で飲んで語る。

それぞれに生きる徒労を抱えながら、患者さんのことを様々な側面から考えて、今の非常に厳しい医療現場について真剣に心している。真面目に語るということよりも、真面目さと不真面目さのあいだに見え隠れする真摯な姿勢。全く目立たないことではあるが、こういう方々と話をして、互いの立場を相互に尊重し、想像することの大切さを改めて思う。その相互関係のなかで、自分の持ち場をいかにまっとうするかということが、おそらく彼らの、そして私自身の根本的な課題としてある。

音楽や写真も、こうした関係性のなかに、具体的な意味、すなわち一つの身体性を帯びるのではないか。真摯な受け取り合いのなかにおいてこそ、音、そして凝集された光は、真に自由に生きることができる。両者はやはり、ある確実な倫理性、他の存在との真の関係性のなかから生ずるものなのではないか。

地位、権力の介入や肥大化した自己、あるいはすでに一般化したイメージや常識の枠の外で、思いもかけない新鮮さを帯びたものごとが生じる。それがそうであると気づかなくとも、それはすでに起こっている可能性もある。それらの生ずる前提には、人と人との本当の交流があり各々の生き方がある。

他者との新たな出会いの場において、いかに自己に密着しつつ、同時にいかに自己からはなれることができるか、そのことを再び思う。

東京 神楽坂 tokyo, 2008

仕事を終えたあと、お昼に神楽坂のセッションハウスで、西陽子さんの琴の独奏コンサートに行った。

臓器移植や生殖医療が行われるようになった現代、一方では化石を掘り起こし、遥か遠い洞窟までをもカメラで撮影しなければならない現代、人間の存在様式は急速に変容しつつある。ヴァーチャルテクノロジーは、地球に蓄積された二酸化炭素量をブラウン管に映し出すが、輪廻流動する、呼吸し肌で感ずる大気の存在を隠し、太古からの音の出現を抹殺するかのようである。

音に託された時の蓄積を今へと促すように、音の影に光を差し伸べ、その光の影に音を際立たせる。それは音を光のイメージ、光の効果によって把握しようとするだけでは到底なしえない困難さをともなうだろう。人間にとって音と光は異なる出自をもっているように思える。

音楽はおそらく、光によって導かれた科学的、哲学的営為の遥か彼方にあって、元来その存在を主張しないまま、そこにひっそりと、そして巨大な生きた塊のように佇んでいるように思える。それは詩の出自と似ているようにしばしば思われる。

病気を治すことで飽和しつつある現代医学、その遥か向こうに、音楽は、詩はあるだろう。だがそれらは、闇から「医」に寄り添うように、人間の肉体と精神の徒労をときに真に癒すかのごとく、ひっそりと、確かにそこにある。音楽と詩は人間の具体的営為に即すことが似つかわしいし、しかも言葉で言い表せないものを多分に含む。それらはそうであるからこそ、究極的には光ある治療法として確立され得ない。

啓蒙することのできない、しかし確かにそこにあるような領域、別なあり方が今まさに必要とされている。それはいわば、光の像の裏であり、音の闇の表であるようなものたちを感ずることのなかにあるだろう。

この時代を生きる自らの薄い影を、ひたすら追い求め、その影からひたすら逃れる。 何の偽りもない、無垢なその行為にその都度戻らなければならない。 光を包摂した影の詩、そして音楽を求めていくことが、私が現代を生きるための手段として今あるのだろうかと、神楽坂を降りた。

東京 深大寺(2) tokyo, 2008

せせらぎのなかにひっそりとたつ石仏に祈る人がいた。彼女の顔は土色をしていた。ねずみ色の帽子が、髪の抜けた頭部を強い日差しから守っていた。彼女の運命を想った。彼女はしばらくたたずんでから、唐突に両腕を逆八の字に天にかざし、石仏に深く礼をした。

水の流れをみることはできる。だが、水の流れる動きを止めることは容易なことではない。その石仏は流れる水に別な道を与えるための支えだった。

東京 深大寺 tokyo, 2008

ときに人はその限界点において他に照らして心を閉じ、

他に向かって自らを誇示しはじめる。謙虚さすらをも。

謙虚であることは、心を開き周りの人たちとの真の関係を築くこと。

したり顔で語るほどには、簡単なことではない。

東京 佃 tokyo, 2008

詩人の言葉に聴き入り、

言葉の闇から一つの深い色を探り当て、

その匂いを嗅ぐ。

言葉の闇は溶け出し、

一つの襞が生成される。

視覚は襞の背後を透見しようと企てるが、

聴覚は襞の裏側へとすでに入り込み、

触覚はその襞と程よい摩擦音をたてる。

不明瞭な言葉の力と、不明瞭な知覚が相互に浸透する場所。

言葉の色と匂いに宿る無構造の襞。

東京 田園調布 tokyo, 2008

一人の老人をみた。

ゆっくりと、本当にゆっくりと湯船につかった。

その顔貌のなかには、笑いともつかない微笑みがあった。

やせこけた肢体には、厳格な人間の骨格があった。

微かな筋の動きのなかに、その生が蓄積していた。

尊厳は、朽ちていくことのなかにあらわれる。